Europa steht vor einem komplexen Dilemma: Während viele Staaten soziale Ausgaben kürzen und sich auf Sparprogramme einstellen, steigen die Militärausgaben rapide an. Der Krieg in der Ukraine hat die Rüstungsausgaben in die Höhe getrieben, doch gleichzeitig verschärfen sich soziale Ungleichheiten und der Druck durch den Klimawandel bleibt unverändert hoch. Am 23. Juli markierte der Erdüberlastungstag den Zeitpunkt, an dem die Menschheit mehr Ressourcen verbraucht hat, als die Erde im gesamten Jahr regenerieren kann. Diese ökologische Realität steht im Widerspruch zu politischen Entscheidungen, die zunehmend auf kurzfristige Sicherheitsinteressen setzen, statt auf nachhaltige Investitionen in Umwelt und Gesellschaft. Die ungleiche Verteilung von Wohlstand und Chancen innerhalb und zwischen EU-Mitgliedsstaaten verschärft diese Herausforderungen. Experten warnen, dass die Konzentration auf militärische Stärke zulasten von sozialer Stabilität und ökologischer Transformation langfristig die Sicherheit Europas gefährdet. [The Guardian, 2025]

Jahrzehnte der Versäumnisse – Wie Klimaschutz zur Randnotiz wurde

Seit über 30 Jahren stehen Klimakonferenzen wie Kyoto (1997), Paris (2015), Glasgow (2021) und Dubai (2023) im Fokus globaler Politik. Die Ergebnisse sind jedoch ernüchternd: Laut einem UNEP-Bericht 2023 führen die eingereichten Klimaziele (NDCs) weiterhin zu einer Erwärmung von 2,5–2,9 °C bis 2100, anstatt das 1,5‑Grad-Ziel zu erreichen. [UNEP, 2023]

Jubel in Paris 2015: Politischer Konsens im Rampenlicht, konsequentes Handeln bleibt im Schatten. (Quelle: Heinrich Böll Stiftung)

Oder um es mit den Worten von David Wallace-Wells zu sagen:

„We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.„

David Wallace-Wells ist stellvertretender Chefredakteur des New York Magazine und schreibt unter anderem für The Guardian. Seit 2017 beschäftigt er sich intensiv mit dem menschengemachten Klimawandel. Mit seinem Artikel „The Uninhabitable Earth“, der großes Aufsehen erregte, und dem daraus entstandenen Buch „Die unbewohnbare Erde“, entwirft er eindringliche Szenarien über die Folgen der Erderwärmung. Zuvor war er unter anderem stellvertretender Herausgeber von The Paris Review und National Fellow der New America Foundation.

Eines der deutlichsten Symptome für unser strukturelles Versagen: Der Erdüberlastungstag. Im Jahr 2025 fiel er auf den 23. Juli – ab diesem Datum lebt die Menschheit rechnerisch über ihre ökologischen Verhältnisse. Für den Rest des Jahres verbrauchen wir mehr Ressourcen, als die Erde regenerieren kann. [Die Zeit, 2025]

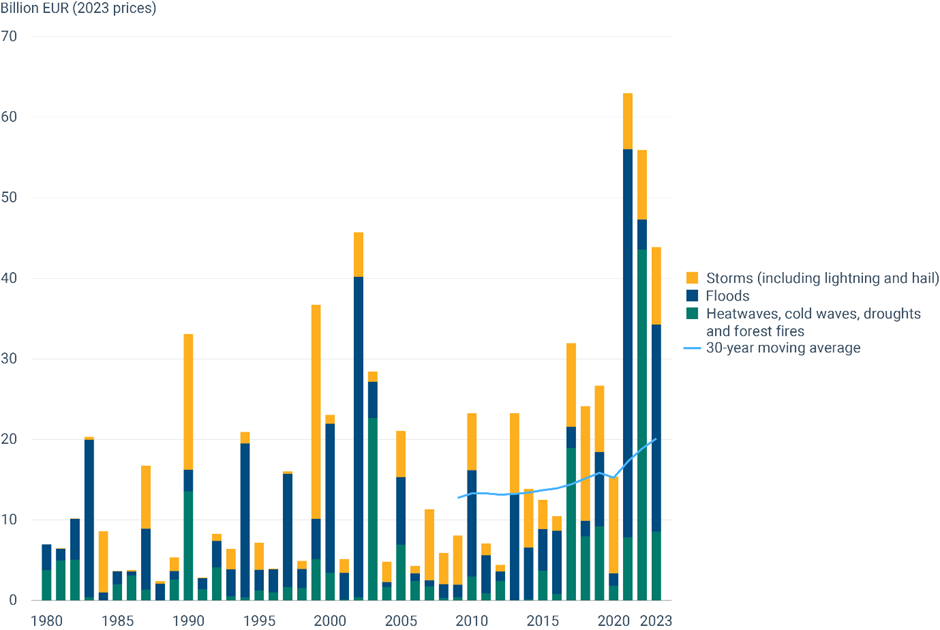

Ein zentraler Grund für das politische Zaudern liegt in der ökonomischen Argumentation: Klimaschutz galt als zu teuer. Gleichzeitig jedoch steigen die Kosten des Nichthandelns dramatisch. Die Europäische Umweltagentur (EEA) schätzt die wirtschaftlichen Verluste durch Unwetter und Klimakatastrophen in der EU zwischen 1980 und 2022 auf rund 650 Mrd. € – und alleine in den Jahren 2021–2023 lag der Schaden bei über 162 Mrd. €. [European Environment Agency, 2023]

Die jährlichen wirtschaftlichen Verluste durch wetter- und klimabedingte Extremereignisse in den EU-Mitgliedstaaten. [EEA, 2023]

Der Green Deal sollte die große Wende bringen – mit ambitionierten Zielen für Gebäudesanierung, saubere Mobilität und einem sozialen Klimafonds. Doch er geriet ins Stocken, wie ich bereits in meinem Blogartikel – Europa zwischen Hoffnung und Härte: Stirbt der Green Deal analysiert habe. Noch vor dem Krieg in der Ukraine wirkten Schuldenbremsen, haushaltsrechtliche Vorgaben und politischer Widerstand wie ein Bremsklotz. Reformen wurden verwässert, Programme zusammengestrichen oder auf unbestimmte Zeit verschoben.

Doch während die ökologische Uhr unaufhaltsam tickt, gerät auch die soziale Stabilität Europas zunehmend ins Wanken. Die über Jahrzehnte verschleppte Transformation trifft nun auf Gesellschaften, in denen viele längst am Limit leben – wirtschaftlich, psychisch, politisch. Klimakrise und soziale Krise sind zwei Seiten derselben Verwundbarkeit, doch sie werden politisch getrennt verhandelt – und oft gegeneinander ausgespielt. Dabei zeigt sich schon jetzt: Wer Klimaschutz verzögert, verschärft die sozialen Brüche von morgen. Die Frage ist nicht mehr, ob wir investieren müssen – sondern wofür. Und wie lange sich Europa noch leisten kann, Wohlstandssicherung mit Rüstung zu verwechseln.

Soziale Krise in Europa – und das vor der großen Welle

Während Europa Milliarden in militärische Sicherheitsversprechen investiert, bricht ein anderer Pfeiler innerer Stabilität langsam weg: die soziale Gerechtigkeit. Schon vor den ökologischen Umbrüchen der kommenden Jahre ist die Belastungsgrenze in vielen Gesellschaften erreicht – oder längst überschritten. [LeMonde, 2025]

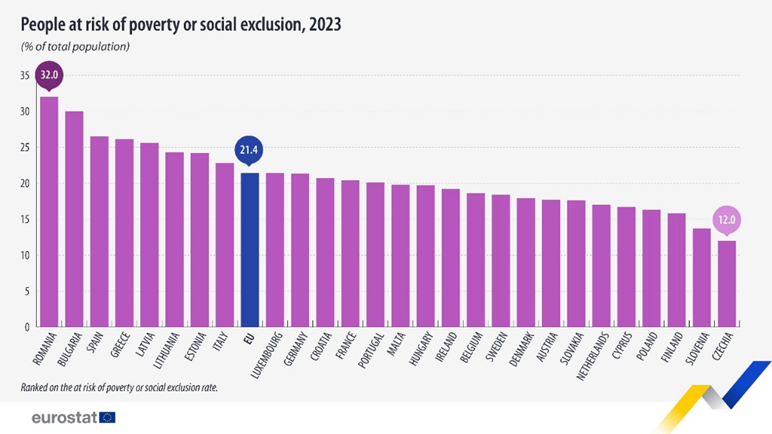

In Deutschland lebten 2022 rund 17,3 Millionen Menschen – also 20,9 % der Bevölkerung – in Armut oder sozialer Ausgrenzung. Laut Reuters-Bericht 2024 waren mehr als 12 Millionen Menschen (14,3 %) armutsgefährdet. [Reuters, 2024] Der Anteil älterer Menschen in Armut ist nicht geringer: mindestens 3,2 Millionen Pensionist*innen gelten als armutsgefährdet. [DW, 2024] In Spanien belief sich die Jugendarbeitslosigkeit im Februar 2025 auf 25,5 %. [Datosmacro, 2025] Griechenland kämpft seit der Staatsschuldenkrise mit hoher Verschuldung – und einer jungen Altersgruppe, in der über 40 % ohne Job sind. [IEMed] Zudem ist Energiearmut längst keine ferne Illusion mehr – insbesondere in strukturschwachen Regionen Südeuropas. Studien für Griechenland zeigen, dass bis zu 19 % der Haushalte unter Energiearmut leiden. [MDPI, 2025]

Anteil der Bevölkerung in Europa, der 2023 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht war – mit deutlicher Kluft zwischen Nord und Süd. (Quelle: Eurostat)

Parallel verläuft eine wirtschaftliche Kluft zwischen Nord und Süd: Länder wie Deutschland und Niederlande verfügen über Haushaltsüberschüsse, während Griechenland, Italien und Spanien strukturell hochverschuldet sind – Permanenthilfen aus Brüssel sind Alltag.

Doch das eigentliche Phänomen – die große Welle – steht noch bevor: Klimaanpassung, Ausbau sauberer Infrastruktur, Extremwetter und flankierende Migration werden in den kommenden Jahren immense Mittel erfordern. Die gesellschaftliche Realität öffnet sich wie ein Riss – und die öffentlichen Budgets sind schwach aufgestellt. Wenn nun ausgerechnet das soziale Fundament einbricht, weil Klimaschutz aufgeschoben und stattdessen Rüstung forciert wird, fehlt die letzte Verteidigungslinie gegen die nächste Krise. Und genau das passiert gerade.

Statt präventiv zu handeln, werden in vielen Hauptstädten Programme gestrichen, Sozialbudgets eingefroren und Versprechen vertagt. Der Fokus auf kurzfristige Stabilisierung – sei es durch Aufrüstung oder durch symbolpolitische Klimapläne – ignoriert die wachsende soziale Sprengkraft, die eine gescheiterte Transformation mit sich bringt. Und wie so oft trifft sie nicht alle gleich: Die ärmsten Haushalte zahlen den höchsten Preis – für eine Krise, die sie am wenigsten verursacht haben. Besonders deutlich zeigt sich dieses Spannungsverhältnis in Deutschland: Die Bundesregierung investiert Milliarden in die Aufrüstung, während gleichzeitig bei sozialen Leistungen gespart wird – etwa durch restriktivere Bürgergeldregelungen, Einschnitte bei Sozialprogrammen oder eine schleichende Aushöhlung öffentlicher Daseinsvorsorge. Kritiker sprechen von einem sozialpolitischen Offenbarungseid zugunsten militärischer Prioritäten. [Telepolis, 2025]

Krisenmodus Europa: Milliarden für Militär, zu wenig für Klima und soziale Sicherheit

Doch so gravierend die sozialen und ökologischen Herausforderungen auch sind – plötzlich scheint Geld da zu sein, wenn es um andere Prioritäten geht. Die Covid-19-Pandemie brachte im Jahr 2020 eine beispiellose Mobilisierung von Finanzmitteln mit sich: Die EU und ihre Mitgliedstaaten stellten Milliarden für Kurzarbeit, Unternehmenshilfen und umfangreiche Konjunkturpakete bereit. Allein das EU-Konjunkturprogramm „Next Generation EU“ umfasst ein Volumen von rund 750 Milliarden Euro, davon etwa 390 Milliarden Euro als Zuschüsse, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu unterstützen. [European Commission]

Im Gegensatz dazu wurde der Klimaschutz zwar offiziell als Priorität benannt, doch die finanziellen Mittel blieben deutlich hinter dem notwendigen Umfang zurück. Die EU schätzt, dass bis 2030 zusätzlich jährlich rund 260 Milliarden Euro investiert werden müssen, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Über die letzten Jahrzehnte hinweg hätten damit – verteilt auf Jahre und Jahrzehnte – überschaubare Summen in den Aufbau nachhaltiger Infrastruktur, erneuerbare Energien und klimaschonende Mobilität fließen können. [European Commission, 2019] Eine Studie des Thinktanks E3G zeigt, dass Europa mit kontinuierlichen Investitionen bereits vor zehn Jahren eine viel bessere Ausgangslage für die Energiewende hätte schaffen können, die heute Milliarden an Anpassungskosten spart. [E3G & WWF, 2024]

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 verschieben sich die Prioritäten erneut drastisch. Deutschland hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr eingerichtet, viele EU-Staaten – darunter Frankreich, Polen und die baltischen Länder – erhöhen ihre Verteidigungsausgaben massiv. [European Defence Agency, 2024] Teilweise investieren auch wirtschaftlich schwächere Länder inzwischen mehr in Aufrüstung als in Bildung, soziale Sicherheit oder Klimaanpassung [OECD, 2025]

Zum Vergleich: Die jährlichen Verteidigungsausgaben in der EU summieren sich aktuell auf rund 290 Milliarden Euro – eine Summe, die durchaus vergleichbar mit den benötigten Klimainvestitionen ist, aber in eine ganz andere Richtung fließt. [Stockholm International Peace Research Institute, 2024] Dies wirft die Frage auf, warum bei einer existenziellen Bedrohung wie der Klimakrise nicht ähnliche Summen mobilisiert werden – zumal die Kosten des Nichthandelns langfristig weitaus höher ausfallen werden. Der Weltklimarat (IPCC) warnt, dass fehlende Investitionen in Klimaschutz und Anpassung bis 2050 wirtschaftliche Verluste in Milliardenhöhe nach sich ziehen und zu gesellschaftlicher Instabilität führen könnten. [IPCC, 2023]

Hätte Europa über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich die notwendigen Mittel in den Klimaschutz investiert, stünden wir heute nicht vor der Herausforderung, kurzfristig immense Anpassungskosten zu schultern – Kosten, die vielfach ausbleibende Prävention und Versäumnisse der Vergangenheit widerspiegeln. Stattdessen wird derzeit viel Geld in kurzfristige militärische Sicherheit gesteckt, während die langfristige Sicherheit Europas durch Klimakrise und soziale Ungleichheit zunehmend gefährdet bleibt.

Ein Kontinent zwischen Brandbeschleunigung und Löschmittelmangel

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs lassen sich längst nicht mehr nur an geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Verwerfungen ablesen – sie haben auch eine ökologische Dimension, die bisher weitgehend aus der öffentlichen Debatte ausgeklammert wird. Während Europa in militärische Aufrüstung investiert, entsteht eine neue Form von „Kollateralschaden“: der Klimaschaden durch Krieg und Kriegslogik.

Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur Millionen Menschen zur Flucht gezwungen und Tausende das Leben gekostet – er hat auch eine gewaltige ökologische Spur hinterlassen. Die Zerstörung von Industrieanlagen, Energieinfrastruktur und Landwirtschaftsflächen setzt enorme Mengen an Schadstoffen frei. Allein der Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka im Juni 2023 führte zu einer regionalen Umweltkatastrophe. [LeMonde, 2024] Auch brennende Felder, explodierte Öldepots und beschädigte Gasleitungen tragen zur massiven Umweltbelastung bei. Ein Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) spricht von einer „toxischen Mischung aus Zerstörung und Emissionen“, die langfristig Böden, Wasser und Luft belaste – und damit die Lebensgrundlagen ganzer Regionen. [UNEP, 2022]

Parallel steigen die CO₂-Emissionen der Kriegslogistik sprunghaft: NATO-Länder emittierten 2023 rund 233 Mio Tonnen CO₂, was dem gesamten Jahresausstoß etwa Kolumbiens entspricht. Allein die geplante Aufrüstung um 2 % des BIP könnte die Emissionen um 87–194 Mio Tonnen pro Jahr steigern. Experten rechnen bis 2028 global mit einem zusätzlichen militärischen CO₂-Abdruck in Höhe von mehr als 1,7 Mrd Tonnen. Die zusätzlichen Militärausgaben – weltweit auf rund 2,57 Billionen US-Dollar geschätzt – würden laut UN-Umweltschutzprogramm ausreichen, um für sieben Jahre sämtliche Klimaanpassungskosten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu decken. [The Guardian, 2024]

David Boyd, UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt, bringt es auf den Punkt:

David Richard Boyd ist ein kanadischer Umweltanwalt, Aktivist und Diplomat. Er war von 2018 bis April 2024 UN-Sonderberichterstatter zu Menschenrechten und Umweltproblemen.

Dieser „doppelte Preis“ des Krieges funktioniert auf mehreren Ebenen: Zum einen verursacht er Zerstörung und Umweltverschmutzung – zum anderen werden dadurch langfristige Investitionen in Klimaschutz und Anpassung blockiert. Geld, das in Resilienz hätte fließen können, fließt in Waffen statt in Zukunftssicherheit. So entsteht ein paradoxer Mechanismus: Der Krieg verbraucht Ressourcen, die zur Eindämmung seiner ökologischen Schäden gar nicht mehr verfügbar sind – und für einen echten Umbau bleibt keine finanzielle Spielmasse.

Noch brisanter: Die aktuell beschleunigte Aufrüstung könnte zur langfristigen Militarisierung der europäischen Wirtschaft führen – mit massiven Lock-In-Effekten für CO₂-intensive Industrien, Lieferketten und Budgets. Einmal eingerichtete Rüstungsausgaben sind politisch schwer rückgängig zu machen – sie verdrängen über Jahre hinweg zivile Investitionen.

Finanzregeln gegen die Zukunft – Europas strukturelle Blockade

Während Europa weiter Milliarden in militärische Stärke investiert, wird die soziale Dimension der Sicherheit zunehmend ignoriert – mit gravierenden Folgen. Es sind vor allem die Schwächsten der Gesellschaft, die am meisten unter den verfehlten Prioritäten leiden: Geringverdiener*innen, Kinder, ältere Menschen und Regionen mit struktureller Benachteiligung tragen die Last von Klimakrise und Aufrüstung überproportional.

Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind untrennbar: Doch die bestehenden EU-Fiskalregeln – allen voran die Schuldenbremse – verhindern dringend notwendige Zukunftsinvestitionen. Überraschenderweise gilt das aber nicht für Verteidigungsausgaben, die als alternativlos deklariert werden. Während „grüne“ und soziale Investitionen als kostspielig gelten, finden sich für das Militär flexible Finanzierungswege. [Euractiv, 2024] Denkfabriken wie Bruegel zeigen: Europa benötigt jährlich zwischen 0,5 und 1 % des BIP als zusätzliche Investitionen für den Klimaschutz – doch die aktuellen Regeln blockieren diese dringend notwendige Finanzierung. Ein mögliches Instrument wäre die sogenannte „Green Golden Rule“, bei der klimaschützende Investitionen nicht auf das Defizitbudget angerechnet werden. [Bruegel, 2021]

Die neuen fiskalpolitischen Vereinbarungen der EU (exemplarisch verabschiedet im Februar 2024) schaffen zwar gewisse flexibelere Vorgaben für die Haushaltsplanung. Doch sie behalten weiterhin rigide Defizit- und Schuldenregeln (3 % bzw. 60 %). Ein „Green Golden Rule“-Exempt für Klimainvestitionen ist bislang nicht integriert – Experten warnen, dass Klimaschutz dadurch rechtlich behindert wird. [E3G, 2022]

Um Europas Zukunftsfähigkeit zu sichern, muss die EU-Fiskalpolitik dringend reformiert werden. Klimarelevante Investitionen sollten von der Schuldenberechnung ausgenommen werden, um finanzielle Spielräume für den notwendigen Wandel zu schaffen. Gleichzeitig braucht es mehr Umverteilung innerhalb Europas – eine gerechtere Lasten- und Fördermittelverteilung, die strukturschwache Regionen stärkt und soziale Ungleichheiten abbaut. Statt weiterhin in eine Rüstungsspirale zu investieren, die die ökologische und soziale Krise verschärft, sollte Europa eine echte Friedensdividende anstreben: Investitionen in Resilienz, Bildung und nachhaltige Energie als Eckpfeiler einer stabilen und gerechten Gesellschaft. Die aktuelle EU-Sicherheitsagenda jedoch blendet Klima- und Sozialfolgen weitgehend aus, was ihre Effektivität in Frage stellt. Der Europäische Wirtschafts‑ und Sozialausschuss (EESC) betonte in seiner Stellungnahme vom Januar 2024: Obwohl die EU den Klimaschutz als Teil ihrer Aussen‑, Sicherheits‑ und Verteidigungspolitik anerkennt, fehle es an konkreten, institutionellen Mechanismen zur systematischen Integration von Klima‑ und Sozialaspekten. Der EESC fordert daher eine strategische Verzahnung zwischen externen Beziehungen, Kohäsionspolitik und Verteidigung, um präventive Resilienz aufzubauen und künftige Spannungen besser zu bewältigen. [EESC, 2024]

Was Europa jetzt dringend braucht, ist nicht mehr Aufrüstung, sondern den Mut zu konsequenten Zukunftsinvestitionen. Sicherheit entsteht nicht durch ein größeres Waffenarsenal, sondern durch stabile Gesellschaften, funktionierende Gesundheitssysteme, nachhaltige Energieversorgung und soziale Resilienz. Die Friedensdividende des 21. Jahrhunderts muss deshalb eine Klimadividende sein – eine Investition in den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und in den sozialen Zusammenhalt.

Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, sondern die Voraussetzung für Wandel. Militärische Konflikte verbrauchen enorme Ressourcen, zerstören Umwelt und blockieren nachhaltige Lösungen. Europa darf Frieden nicht als Nebensache sehen: Nur in stabilen Verhältnissen sind Investitionen in Klima und soziale Gerechtigkeit möglich – und die Chance, Konfliktursachen zu entschärfen. Dabei darf sich Europa nicht in ein veraltetes Ost-West-Schema drängen lassen, das die globalen Herausforderungen verkennt und die Handlungsfähigkeit einschränkt. Stattdessen braucht es eine Politik multilateraler Zusammenarbeit, die niemanden ausgrenzt und die sich an gemeinsamer Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft orientiert. Europa muss Frieden, Klima und soziale Stabilität als Einheit begreifen, Rüstungsausgaben kritisch hinterfragen und Mittel für nachhaltige Transformationen freisetzen – nur so entsteht eine lebenswerte, sichere Zukunft für alle.

Entdecke mehr von David Steiner - SPÖ

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.