Die Erde steuert laut UN-Klimabericht auf eine katastrophale Erwärmung von 2,8 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts zu – ein Szenario, das längst als ökologischer Kipppunkt gilt. Dennoch schwächt die Europäische Union, die sich einst als globaler Klimavorreiter verstand, ihre eigenen Ziele ab. Während der Planet brennt, diskutieren die Mitgliedsstaaten über Ausnahmen, Übergangsfristen und wirtschaftliche Zumutungen.

Gleichzeitig wird deutlich: Europa ist gefangen zwischen seiner Rolle als globale Stimme für Klimaschutz und den unmittelbaren Zwängen geopolitischer Abhängigkeiten. Die USA, deren Regierung innenpolitisch im Dauerkrisenmodus agiert, geben außenpolitisch weiterhin den Ton an. Washington ist kaum mehr verlässlich – und doch orientiert sich Brüssel an seiner Rhetorik, an seiner militärischen Logik, an seiner wirtschaftlichen Agenda. Statt in Energieautonomie und ökologische Innovation zu investieren, fließen Milliarden in Aufrüstung und Abschreckung.

Diese politische Schieflage hat Folgen: Europas Stimme in der Klimapolitik verliert an Gewicht, die Glaubwürdigkeit bröckelt, der moralische Anspruch verblasst. Zwischen den Warnungen der Wissenschaft und den Beschlüssen der Minister wächst ein Abgrund – und mit jedem Jahr, das vergeht, wird der Preis des Zögerns höher.

Die bittere Wahrheit der UN: 2,8 Grad und kein Kurswechsel

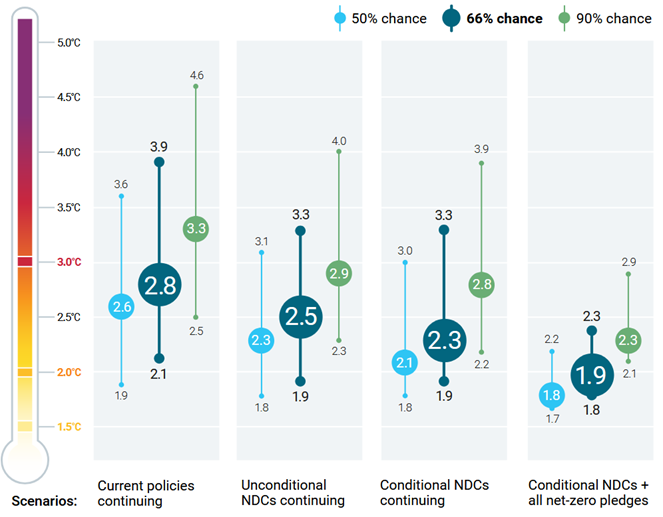

Die Vereinten Nationen schlagen erneut Alarm – und diesmal lauter als je zuvor. Laut einem aktuellen Bericht des UN-Umweltprogramms steuert die Welt auf eine Erwärmung von rund 2,8 Grad Celsius zu, sollte sich an den bisherigen Klimaplänen nichts ändern. Selbst wenn alle Zusagen der Staaten vollständig eingehalten würden, was bisher kaum ein Land geschafft hat, wäre das Ziel des Pariser Abkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, in weiter Ferne [ORF, 2025].

Die UN warnt eindringlich, dass eine Erwärmung von 2,8 Grad fatale Folgen hätte: Überschwemmungen, Dürren, Hungersnöte und eine Zunahme extremer Wetterereignisse, die Millionen Menschen in die Flucht treiben könnten. Doch die Mahnungen verhallen im Lärm geopolitischer Krisen. Statt Klimaschutz dominiert Aufrüstung, statt globaler Zusammenarbeit wächst das Misstrauen zwischen den Staaten [UN Emissions Gap Report 2025].

Spitzenerwärmung im 21. Jahrhundert (°C) im Vergleich zum vorindustriellen Niveau (Quelle: UN Emissions Gap Report 2025)

Besonders ernüchternd ist die Erkenntnis, dass die globale Emissionskurve weiterhin steigt, obwohl die Wissenschaft seit Jahrzehnten warnt. Der Planet hat seine physikalischen Grenzen nicht verschoben, nur die politische Prioritätensetzung hat sich geändert.

UN-Generalsekretär António Guterres sprach in diesem Zusammenhang schon vor einigen Jahren von einem „Highway zur Klimahölle“, auf dem die Weltgemeinschaft „den Fuß immer noch auf dem Gaspedal“ halte. Es ist ein Bild, das kaum drastischer sein könnte und doch beschreibt es präzise die Realität [ORF, 2022].

Während die Fakten längst bekannt sind, bleibt der politische Wille erschreckend schwach. Der UN-Bericht ist kein Weckruf mehr. Er ist ein letzter Warnschuss und Europa hört kaum hin. Diese Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Dringlichkeit und politischem Handeln zieht sich wie ein roter Faden durch alle Ebenen europäischer Entscheidungsfindung.

Europas Rückschritt: Wie die EU ihre Klimaziele aufweicht

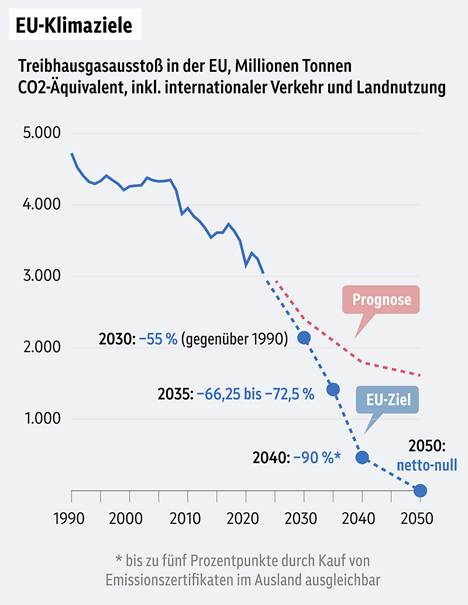

Doch während die UN mahnt und die Fakten unmissverständlich sind, reagiert die Europäische Union mit vorsichtigen Kompromissen – ein Signal, dass der politische Wille längst nachlässt. Statt den Ausstoß von Treibhausgasen um 90 Prozent gegenüber 1990 zu senken, wie es Experten für notwendig halten, wurde das Ziel in letzter Minute auf 85 bis 90 Prozent reduziert – ein symbolisch kleiner, politisch aber bedeutsamer Schritt zurück.

Einigung auf abgeschwächtes Klimaziel bis 2040 (Quelle: ORF, 2025)

Offiziell begründet Brüssel den Rückschritt mit der „wirtschaftlichen Belastung“ und der „sozialen Verträglichkeit“ der Transformation. In Wahrheit spiegelt sich darin die wachsende Angst vieler Regierungen, die Zustimmung der Bevölkerung zu verlieren. Populistische Parteien nutzen steigende Energiepreise, um gegen Klimapolitik zu mobilisieren – und setzen den Druck auf die Mitte der Gesellschaft [Der Standard, 2025].

Dabei war die EU lange Zeit das globale Vorbild im Klimaschutz. Mit dem „Green Deal“ wollte sie zeigen, dass ökonomische Modernisierung und ökologische Verantwortung vereinbar sind. Doch statt den Kurs zu halten, wird nun verwässert, was einst als historische Wende gefeiert wurde.

Klimaforscher kritisieren den Beschluss als „Zeichen politischer Ermüdung“. Das Absenken ambitionierter Ziele sende ein gefährliches Signal – an Investoren, Industrie und internationale Partner. Es vermittelt den Eindruck, Europa habe den Glauben an die eigene Vorreiterrolle verloren.

Diese politische Selbstbeschwichtigung zieht sich weiter: Schwäche wird als Erfolg verkauft, während der Druck international wächst.

Politisches Framing: Wenn Schwäche als Erfolg verkauft wird

Nach außen gibt sich die EU zufrieden. Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig etwa bezeichnete die abgeschwächten Ziele als „sehr guten Kompromiss“. Auch andere Regierungsvertreter lobten den „pragmatischen Weg“, der Wirtschaft und Umwelt gleichermaßen berücksichtige. In Wahrheit aber ist der Jubel nur rhetorische Kosmetik. Ein Versuch, politisches Nachgeben als verantwortungsvolles Handeln zu verpacken [ORF, 2025].

Diese Form des Framings ist nicht neu: Politische Kommunikation funktioniert über Deutungshoheit. Wer eine Verwässerung als „Realismus“ darstellt, vermeidet den Vorwurf des Scheiterns. Doch hinter den wohlklingenden Formulierungen steckt ein gefährlicher Mechanismus: Die Erwartung an politische Führung sinkt. Wenn selbst minimale Fortschritte als Erfolge gelten, wird Stillstand zur akzeptierten Strategie.

Gleichzeitig wird das Klimathema zunehmend in nationale Narrative eingebettet. Was einst ein europäisches Gemeinschaftsprojekt war, wird nun auf Kosten einzelner Interessen verhandelt. Klimapolitik wird zur Bühne für innenpolitische Symbolik: „Wir schützen Arbeitsplätze“, heißt es, doch tatsächlich schützt man oft alte Strukturen, fossile Industrien und kurzfristige Wählergunst.

Das Ergebnis ist eine paradoxe Kommunikation: Politiker betonen, man müsse „die Menschen mitnehmen“, doch gerade die Verwässerung gemeinsamer Ziele untergräbt das Vertrauen der Bevölkerung in politische Konsequenz. Wer Klimaschutz zum rhetorischen Feigenblatt degradiert, riskiert, dass Bürgerinnen und Bürger das gesamte Projekt als Heuchelei wahrnehmen.

In dieser Logik wird politische Schwäche nicht mehr als Defizit empfunden, sondern als Tugend verkauft. Das ist bequem, aber brandgefährlich. Denn wer sich selbst auf die Schulter klopft, während das Ziel in weiter Ferne rückt, hat längst die Richtung verloren.

Zwischen Bekenntnis und Stillstand: Der Weltklimagipfel ohne Wirkung

Auf den internationalen Konferenzen klingt sowieso alles nach Fortschritt: Bekenntnisse, Aktionspläne, Resolutionen. Doch hinter den Kulissen herrscht Stillstand. Der jüngste Weltklimagipfel im brasilianischen Belém, Symbolort des Amazonas, der „Lunge der Erde“, wird uns zeigen, wie groß die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität geworden ist.

Seit dem Pariser Abkommen von 2015 haben sich die jährlichen Konferenzen zu einem Zirkel wiederkehrender Selbstvergewisserung entwickelt. Staaten bekräftigen ihre Entschlossenheit, doch verbindliche Fortschritte bleiben selten. Die Bilanz ist ernüchternd: Der weltweite CO₂-Ausstoß steigt weiter, viele Industrieländer verfehlen ihre selbst gesetzten Ziele, und die Finanzhilfen für den globalen Süden bleiben hinter den Zusagen zurück [Tagesschau, 2025].

Der kommende Gipfel könnte ein Wendepunkt sein, oder ein weiteres Symbol für die Unfähigkeit, Worte in Taten zu übersetzen. Dass ausgerechnet Länder, die massiv von Entwaldung, Dürren und Überschwemmungen betroffen sind, auf klare Zusagen aus Europa und den USA warten müssen, zeigt, wie tief die Glaubwürdigkeitskrise sitzt.

Die Erfahrung vergangener Jahre lehrt: Ohne verbindliche Maßnahmen bleiben internationale Klimakonferenzen vor allem Bühnen politischer Inszenierung. Was fehlt, ist der Mut, nationale Interessen wirklich hintanzustellen – und das gemeinsame Überleben als oberste Priorität zu begreifen.

Wenn die Delegierten in Belém zusammenkommen, wird sich zeigen, ob die Welt noch willens ist, aus der eigenen Geschichte zu lernen. Oder ob sie den nächsten Gipfel bereits wieder als vertane Chance in den Kalender einträgt.

UN-Generalsekretär Guterres: Eine Standpauke an die Mächtigen

Die entstehenden Lücken zwischen Worten und Taten zogen auch die Aufmerksamkeit von UN-Generalsekretär António Guterres auf sich, der den Politikern eine klare Botschaft vermittelte. Er spricht von einem „moralischen Versagen“: Die Welt steuere auf eine Erwärmung von weit über zwei Grad zu und der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase steige weiter. „Das ist moralisches Versagen – und tödliche Fahrlässigkeit“ [Handelsblatt, 2025].

UN-Generalsekretär Guterres beim Weltklimagipfel in Brasilien (Quelle: Handelsblatt, 2025)

Guterres’ Rede war keine diplomatische Mahnung, sondern eine scharfe Abrechnung mit der politischen Feigheit der Industriestaaten. Er warf ihnen vor, fossile Interessen über das Überleben des Planeten zu stellen, und betonte, die „Ära der fossilen Brennstoffe müsse enden“. Seine Worte zielten besonders auf jene Regierungen, die sich als Klimavorreiter inszenieren, aber gleichzeitig neue Gas- und Ölfelder erschließen.

Es war eine selten deutliche Ansprache und ein Spiegelbild der globalen Schizophrenie. Während Wissenschaft und Zivilgesellschaft längst Alarm schlagen, führen die Regierungen Geschäftsmodelle des 20. Jahrhunderts fort.

Guterres’ Standpauke war auch ein Appell an Europas Verantwortliche. Die EU, so der Tenor, müsse wieder eine moralische Führungsrolle übernehmen, statt sich im Schatten geopolitischer Abhängigkeiten zu verstecken. Denn wer den Anspruch aufgeben hat, die Dinge zu verändern, trägt am Ende Mitverantwortung für ihr Scheitern.

Die Frage, die seine Rede im Raum stehen ließ, lautet: Wird endlich gehandelt, oder bleibt die Weltgemeinschaft Zuschauerin ihres eigenen Untergangs?

Die USA wenden sich ab und Europa schaut zu

Während die Vereinten Nationen Alarm schlagen, zeigen sich die Vereinigten Staaten erneut als unzuverlässiger Partner im globalen Klimakampf. Washington sendet widersprüchliche Signale: Auf der einen Seite verkündet man Investitionen in grüne Technologien, auf der anderen Seite wird der Rückzug aus multilateralen Klimagremien stillschweigend fortgesetzt.

Dass die USA nicht einmal mehr im Weltklimarat vertreten sind, ist mehr als nur ein symbolischer Rückschritt – es ist eine bewusste Abkehr von internationaler Verantwortung [Heute, 2025].

Dennoch blickt Europa weiterhin über den Atlantik – politisch, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch. Diese Abhängigkeit ist gefährlich, denn sie macht die EU anfällig für Stimmungen in Washington. Wenn die USA zögern oder sich abwenden, verliert Europa die Orientierung.

Während die UN mahnt und der Planet sich erhitzt, diskutieren westliche Bündnisse lieber über Verteidigungsetats und geopolitische Machtfragen. Die transatlantische Partnerschaft, einst Garant gemeinsamer Werte, hat sich in eine strategische Einbahnstraße verwandelt: Europa folgt, Amerika bestimmt die Richtung.

Die Leerstelle amerikanischer Führung im Klimabereich hinterlässt ein Vakuum, das niemand füllt, schon gar nicht Brüssel. Und so wiederholt sich ein bekanntes Muster: Die USA ziehen sich zurück, Europa applaudiert höflich und der Planet brennt weiter.

Ein unberechenbarer Partner – Die USA im Shutdown-Chaos

Diese fehlende Verlässlichkeit in Washington zeigt sich nicht nur in internationalen Gremien, sondern auch in innenpolitischen Krisen, die selbst die Grundversorgung der Bevölkerung gefährden. Seit Anfang Oktober befindet sich die US-Regierung in einem längsten Haushalts-Shutdown der Geschichte [Deutschlandfunk, 2025].

Hunderttausende Bundesangestellte sind beurlaubt oder arbeiten ohne Bezahlung, viele Institutionen liegen still. Betroffen sind selbst essentielle Dienste: Fluglotsen, Steuerbehörden, Lebensmittelhilfen.

Im Rahmen des SNAP-Programms erhalten rund 42 Millionen Menschen Unterstützung für den Kauf von Lebensmitteln. Aktuell sind diese Hilfen auf 50 Prozent der vorgesehenen Zuwendungen gekürzt, obwohl sie für das Überleben vieler Familien entscheidend sind. Millionen Bürgerinnen und Bürger erleben, wie die Regierung sie im eigenen Land im Stich lässt, während politische Machtkämpfe zwischen Republikanern und Demokraten die Lage weiter verschärfen [ORF, 2025].

Rund 42 Millionen Menschen sind in den USA auf Lebensmittelhilfen angewiesen (Quelle: ORF, 2025)

Die Ursache: ein Dauerstreit um den Haushalt, in dem Trump und seine Partei die Demokraten blockieren, und umgekehrt. Ein Kompromiss ist nicht in Sicht, der Shutdown könnte sich noch Wochen ziehen. Selbst nach Ende der Blockade bleibt unklar, ob die Betroffenen ihr Geld rückwirkend erhalten.

Diese Situation offenbart die Strukturprobleme amerikanischer Politik: kurzfristige Machtinteressen werden über Stabilität, Versorgung und Verlässlichkeit gestellt. Die USA handeln nicht planbar, sondern impulsiv und ihre Bevölkerung bezahlt den Preis.

Demokratische Wahlerfolge – aber die Instabilität bleibt

Die jüngsten Wahlergebnisse in den Vereinigten Staaten brachten die Demokraten an einigen Schlüsselpositionen deutliche Siege. Zohran Mamdani gewann die Bürgermeisterwahl in New York, Abigail Spanberger setzte sich bei der Gouverneurswahl in Virginia durch, und Mikie Sherrill triumphierte in New Jersey und Demokraten sicherten sich zudem wichtige Richterposten bei lokalen Wahlen [Deutschlandfunk, 2025; Der Standard, 2025; ORF, 2025].

Diese Erfolge gelten als erster politischer Stimmungstest seit der Präsidentschaftswahl und zeigen, dass progressive und gemäßigte Kräfte wieder an Boden gewinnen. Mamdani, der jüngste und erste muslimische Bürgermeister New Yorks, will vor allem die Lebenshaltungskosten senken und soziale Infrastruktur ausbauen, Spanberger und Sherrill fokussieren sich auf wirtschaftliche Themen und setzen sich bewusst von Trumps Politik ab.

Mamdani beim Wahlsieg in New York. Er sprach mitunter auch viele junge Wähler und Wählerinnen an (Quelle: ORF, 2025)

Doch trotz dieser Erfolge bleibt die politische Instabilität unverändert. Präsident Trump reagierte auf die Wahlniederlagen aggressiv. Er verunglimpfte Mamdani in sozialen Netzwerken, drohte, New York Bundesmittel zu entziehen, und forderte Änderungen bei Wahlregeln, etwa die Abschaffung der Briefwahl und der Filibuster-Regel im Senat. Selbst nach demokratischen Erfolgen bleibt klar, dass Trump weiterhin das politische Klima vergiftet und die Arbeit der Regierung blockiert.

Für die US-Bürger und Europa hat dies weitreichende Konsequenzen. Einerseits zeigen die Wahlerfolge, dass politische Gegenkräfte existieren und demokratische Stimmen Gewicht haben. Andererseits bleibt die US-Politik extrem unberechenbar. Haushaltsblockaden, Shutdowns und Drohungen gegenüber demokratisch gewählten Vertretern verdeutlichen, dass selbst Wahlsiege die Systeminstabilität nicht aufheben.

Europa steht damit erneut vor einem Dilemma. Ein Partner, der selbst in der Lage ist, demokratische Entscheidungen massiv zu sabotieren, bleibt gleichzeitig ein dominanter geopolitischer Akteur. Wie kann man auf einen solchen Partner bauen, geschweige denn sich langfristig auf seine Entscheidungen verlassen?

Aufrüstung in Europa: Alarm statt Autonomie

Nach den politischen Instabilitäten in den USA richtet sich Europa erneut nach außen, statt auf eigene Strategien zu setzen. Deutschland unter Bundeskanzler Friedrich Merz verschärft die Aufrüstung der Bundeswehr mit hohem Tempo: Bis 2035 soll die Armee von aktuell etwa 280.000 Soldatinnen und Soldaten auf rund 460.000 wachsen [Die Zeit, 2025].

Merz fordert nicht nur die Beschleunigung der Beschaffung von Großgerät wie Panzern, Schiffen und Flugzeugen, sondern betont vor allem die Bedeutung von Personal und schneller Entscheidungsfähigkeit: „Den Bedrohungen von heute können wir nicht mit den Verwaltungsvorschriften von gestern begegnen.“

„Ich will’s mal mit einem Satz sagen, der vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schockierend ist, aber ich mein ihn genau, wie ich ihn sage: ‚Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.‘“ Friedrich Merz, Düsseldorf, 29. Sept. 2025

Die Rhetorik Merz’ ist klar alarmierend: „Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden“ Mit Blick auf Russland verweist er auf hybride Angriffe, Drohnenüberflüge, Cyberattacken und Sabotageakte als unmittelbare Bedrohung für Deutschland und Europa. Verteidigungsminister Boris Pistorius ergänzt, dass die Bundeswehr ihre Reserve stärken und ehemalige Soldaten gezielt reaktivieren will, um die Einsatzbereitschaft zu erhöhen. Generalinspekteur Carsten Breuer warnt zudem, dass Russland bereits einen begrenzten Angriff auf Nato-Gebiet wagen könnte, und dass der Ukrainekrieg als Lehrmeister für die eigene Strategie dienen müsse [Stern, 2025].

Dieses Aufrüstungsprogramm spiegelt ein zynisches Stimmungsbild wider. Die USA als Tonangeber der NATO haben seit 2014 den Konflikt in der Ukraine mit vorangetrieben, ziehen sich nun aber zunehmend aus der direkten Verantwortung zurück. Europa übernimmt nun diese Verantwortung, führt Krieg und stärkt militärisch, während die ursprünglichen Initiatoren sich aus der direkten Verantwortung zurückziehen. Europa wird zum verlängerten Arm der US-Strategie, reagiert auf Bedrohungen, die es nicht selbst geschaffen hat, und übernimmt die Risiken.

Uneinigkeit in Europa und die Grenzen der EU

Doch während Deutschland die militärische Stärke ausbaut, offenbart das Verhalten einzelner Mitgliedstaaten die Grenzen einer geeinten europäischen Außenpolitik. Zwar folgen die Mitgliedstaaten offiziell den Vorgaben Brüssels, doch nationale Eigeninteressen setzen der europäischen Handlungsfähigkeit enge Grenzen.

Ein aktuelles Beispiel ist Ungarn. Premier Orbán nutzte seinen Draht zu US-Präsident Trump, um eine Ausnahme von den Sanktionen gegen russisches Öl zu erwirken. Ohne Abstimmung mit Brüssel oder Rücksicht auf die EU-weiten Maßnahmen verhandelte Orbán direkt in Washington über die Pipelines Turkish Stream und Druschba und sicherte seinem Land so weiterhin russische Ölimporte [ORF, 2025].

Viktor Orbán umgeht Brüssel und sucht den direkten Draht nach Washington. Bei seinem Treffen mit Donald Trump verhandelt der ungarische Premier über Ausnahmen von den US-Sanktionen gegen russisches Öl. (Quelle: ORF, 2025)

Dieses Vorgehen verdeutlicht die Schwächen der EU: Trotz gemeinsamer Strategien bleibt die Durchsetzungskraft innerhalb der Mitgliedstaaten begrenzt. Nationale Eigeninteressen können die gesamte Außenpolitik unterlaufen, während die USA als Tonangeber ihre Vorgaben setzen und Europa im Zweifel allein lassen. Europa führt zwar brav die Sanktionen Washingtons aus, doch dort, wo interne Geschlossenheit entscheidend wäre, zeigt sich die fehlende Schlagkraft und Glaubwürdigkeit. Die Union wirkt gegenüber ihrem mächtigeren Verbündeten oft wie ein nachrangiger Mitspieler.

Viktor Orbán handelt unbeeindruckt vom europäischen Kurs und setzt die Interessen seines Landes in den Vordergrund. Er verhandelt direkt mit Partnern, um die Versorgungssicherheit Ungarns zu gewährleisten, ohne dabei Rücksicht auf Brüssels Vorgaben zu nehmen. Die EU hingegen agiert zögerlich. Im Namen der Einheit werden Kompromisse verwässert, klare Strategien verworfen, und die Durchsetzungskraft innerhalb der Union bleibt begrenzt. Orbáns Vorgehen offenbart damit die strukturelle Schwäche Europas. Wenn ein Mitgliedsstaat eigenständig agiert, während die Union hinterherhinkt, zeigt sich, wie wenig von dem europäischen Führungsanspruch tatsächlich umgesetzt wird.

Am Scheideweg: Europas Verantwortung zwischen Sicherheit und Zukunft

Die EU setzt Sanktionen gegen russisches Öl um, doch diese Maßnahmen folgen in erster Linie den Vorgaben Washingtons, nicht einer eigenen, unabhängigen Strategie. Wenn einzelne Mitgliedsstaaten wie Ungarn diese Sanktionen mit direktem Rückgriff auf die USA umgehen, wird die Autorität Brüssels zur Farce. Europa trägt Maßnahmen mit, die es selbst nicht aus gemeinsamer Überzeugung beschlossen hat, und muss zusehen, wie sie für andere außer Kraft gesetzt werden. Die zentrale Frage drängt sich auf: Ist die EU wirklich eine eigenständige agierende Einheit oder bloß ein Spielball als ausführendes Organ externer und individueller Machtinteressen?

Europas Dilemma ist klar: Das Bündnis führt Stellvertreterkämpfe und lässt dabei seine eigenen langfristigen Ziele zunehmend hinter sich. Klimaschutz, Dekarbonisierung und ökologische Modernisierung verlieren an Priorität, während Milliarden in Aufrüstung, militärische Logistik und Krisenmanagement fließen. Die Union wirkt nach außen entschlossen, doch ihr Handeln ist oft reaktiv statt strategisch.

Jede politische Entscheidung, die kurzfristige Sicherheit über nachhaltige Transformation stellt, verschiebt den Preis des Zögerns auf kommende Generationen. Europa opfert Glaubwürdigkeit und moralische Führungsrolle, während die USA als unberechenbarer Partner ihre eigenen Interessen verfolgen und sich bei globalen Herausforderungen zurückziehen.

Die EU droht so, in eine strategische Selbsttäuschung zu geraten. Sie übernimmt Verantwortung, doch nicht im Sinne einer kohärenten, nachhaltigen Politik. Militärische Stärke wird zum Maßstab, langfristige ökologische Ziele werden verwässert, und die moralische Legitimation Europas als Vorreiterstaat bröckelt. Solange Europa den Weg des Anhängers wählt, delegiert es seine Zukunft an externe Mächte und verschiebt die Bewältigung existenzieller Krisen auf später.

Es ist an der Zeit, dass Europa sich selbst wieder als eigenständiger Akteur begreift. Nur wer bereit ist, strategische Verantwortung zu übernehmen, kann Glaubwürdigkeit, Sicherheit und Klimagerechtigkeit zugleich sichern. Alles andere ist ein Spiel auf Zeit und ein riskantes Manöver, bei dem nicht nur die internationale Reputation, sondern die Lebensgrundlagen der kommenden Generationen auf dem Spiel stehen.

Entdecke mehr von David Steiner - SPÖ

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.