Im Schatten des Krieges wächst die Hoffnung auf Frieden – und mit ihr die Frage, welchen Preis Stabilität in einer Welt im Umbruch hat. Vom Nahen Osten bis zur Ukraine zeigt sich, dass jeder diplomatische Fortschritt nicht nur geopolitische, sondern auch ökologische Folgen hat. Europas Zukunft entscheidet sich dabei zwischen Energie, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Hoffnung auf Frieden im Schatten des Krieges

Der überraschende Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2025 markiert einen unerwarteten Wendepunkt im Nahostkonflikt. Analysten sehen darin nicht nur einen diplomatischen Erfolg, sondern auch einen Beleg für die veränderten Machtverhältnisse in der Region.

Ein zentraler Faktor war der israelische Luftangriff auf Doha Anfang September 2025, bei dem Netanjahu versuchte, die Hamas-Führung in Katar zu treffen. Der Angriff hatte dramatische Folgen: Zwar überlebten die Hamas-Führer, doch der Coup isolierte Israel politisch und setzte Netanjahu, sowie seinen wichtigsten Verbündeten, US-Präsident Donald Trump, unter Druck [Der Standard, 2025]. Die Rolle Katars wurde dabei besonders deutlich. Das Emirat beherbergt US-Militärstützpunkte und ist strategisch eng mit den USA verbunden. Beim nach dem Luftangriff einberufenen Treffen im Weißen Haus zwischen Trump, Netanjahu und einem hohen katarischen Vertreter wurden mehrere sicherheitspolitische und diplomatische Vereinbarungen getroffen. Ein zentrales Element war die Einrichtung eines trilateralen Mechanismus zwischen den USA, Israel und Katar, um die Koordination zu verbessern, die Kommunikation zu stärken und gemeinsame Bemühungen zur Verhinderung von Bedrohungen zu intensivieren. Das Bildmaterial zeigt, wie Netanjahu telefonisch sein Bedauern gegenüber Katar ausdrückte und zusicherte, dass ein solcher Militärschlag nicht wiederholt werde. Netanjahu las dies aus einem vorgefertigten Schriftstück vor, unter Beobachtung des katarischen Vertreters und Trump, der mit strengem Blick das Festnetztelefon hielt [Watson, 2025].

Der israelische Angriff auf Hamas-Führer in Katar wurde zum politischen Wendepunkt: Er schwächte Netanjahus Rückhalt bei den USA. (Quelle: Watson, 2025)

Dieser Vorfall zeigt, wie Katar als regionaler Akteur direkten Einfluss auf die US-Außenpolitik ausüben kann. Durch seine Rolle als „Wachhund“ im Oval Office konnte das Emirat sicherstellen, dass Israel einem Waffenstillstand zustimmte, ohne die strategische Allianz mit den USA zu gefährden. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die USA stark auf die Kooperation regionaler Akteure angewiesen sind, um ihre Interessen im Nahen Osten zu sichern.

Katars wachsender Einfluss auf US-Politik und Wirtschaft

Doch Katars Einfluss beruht längst nicht mehr nur auf Diplomatie, er ist auch wirtschaftlich tief in den Vereinigten Staaten verankert. Der staatliche Investmentfonds Qatar Investment Authority (QIA) kündigte 2025 an, seine jährlichen Investitionen in den USA innerhalb der nächsten Dekade mindestens zu verdoppeln. Bereits jetzt hat der Fonds 500 Milliarden US-Dollar für Projekte in der US-Wirtschaft zugesagt, von Infrastruktur bis Technologie. Beim Besuch von Präsident Trump in Doha im Mai 2025 wurden Vereinbarungen im Wert von 1,2 Billionen US-Dollar unterzeichnet, darunter ein 96-Milliarden-Dollar-Deal mit Qatar Airways [Reuters, 2025].

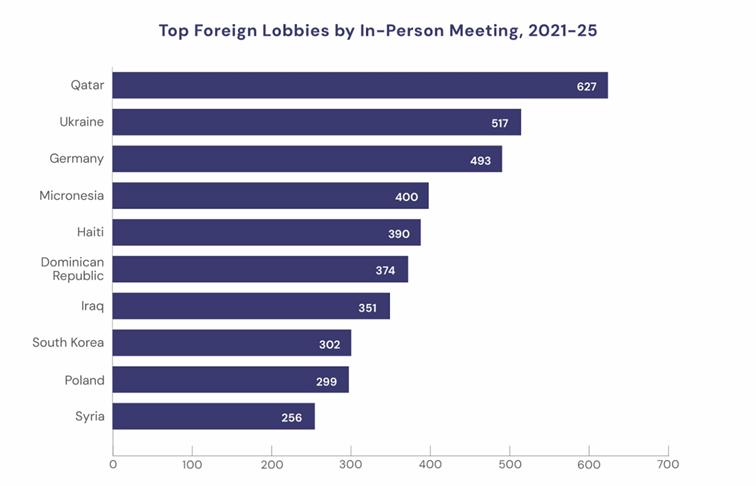

Auch auf politischer Ebene hat Katar in den letzten Jahren sein Gewicht in Washington massiv ausgebaut. Laut einer Analyse des Quincy Institute (2025) hat Doha seit 2016 über 250 Millionen US-Dollar in Lobby- und PR-Arbeit in den USA investiert und über 600 offizielle Treffen mit politischen Entscheidungsträgern gemeldet – mehr als jedes andere Land weltweit. Mehrere Kabinettsmitglieder der Trump-Administration, darunter Justizministerin Pam Bondi und FBI-Direktor Kash Patel, hatten zuvor Beratungsmandate für Katar.

Ehemalige US-Kongressabgeordnete und Spitzenberater arbeiten heute als Lobbyisten für Katar – ein Netzwerk, das dem Emirat außergewöhnlichen politischen Zugang in Washington verschafft. (Quelle: Quincy Institute, 2025)

Wirtschaftliche Macht trifft Diplomatie

Diese Einflussstrategie hat Doha genutzt, um sein internationales Ansehen zu festigen, nicht nur als Energieexporteur, sondern auch als Vermittler in Krisen. Nach dem Hamas-Angriff auf Israel 2023 half Katar, Geiselverhandlungen zu führen, und positionierte sich damit erfolgreich als zentraler diplomatischer Partner Washingtons. Gleichzeitig sicherte das Land seinen Status als „major non-NATO ally“ und verteidigte den Standort der US-Airbase Al Udeid gegen politische Kritik [Quincy Institute, 2025]. Katar zeigt damit exemplarisch, wie wirtschaftliche Macht und diplomatische Vermittlung zusammenwirken können. Die USA profitieren von Katars Investitionen und strategischer Stabilität im Golf, während Doha seinen Einfluss durch Kapital, Infrastrukturprojekte und Soft Power sichert.

Für die Ukraine könnte dieser Waffenstillstand ein Signal sein: Auch festgefahrene Konflikte sind durch diplomatischen Druck lösbar. Präsident Selenskyj äußerte die Hoffnung, dass der Nahost-Friedensprozess als Modell für die Ukraine dienen könnte. Doch während der Waffenstillstand in Gaza als Erfolg gefeiert wird, bleibt die Frage, ob ein ähnlicher diplomatischer Druck auch in der Ukraine möglich ist. Die geopolitischen Interessen und die Komplexität des Konflikts erschweren eine vergleichbare Lösung [Deutschlandfunk, 2025].

Ressourcen, Humanität und Sicherheit

Militärische Operationen erfordern erhebliche Mengen an Energie. Allein die israelischen Luftangriffe auf Gaza in den ersten 120 Tagen des Konflikts haben mehr CO₂-Emissionen verursacht als die jährlichen Emissionen von 26 Ländern zusammen. [MEMO, 2025] Laut dem International Institute for Strategic Studies (IISS) verbraucht die Luftfahrt einen durchschnittlichen Anteil von 85 % des gesamten Flüssigkraftstoffbedarfs im Militär. Moderne Jets wie die F-35 benötigen bis zu 60 % mehr Treibstoff als ältere Modelle wie die F-16. Diese Zahlen verdeutlichen den enormen Energieverbrauch durch militärische Aktivitäten [EU-Institute for Security Studies, 2025].

Nach Berechnungen des Conflict and Environment Observatory und der Initiative Scientists for Global Responsibility verursachen die Streitkräfte weltweit rund 5,5 % der globalen Treibhausgasemissionen, mehr als der gesamte zivile Luftverkehr [UN, 2025]. Doch dieser Anteil bleibt im globalen Klimaschutz bislang unsichtbar: Militärische Emissionen müssen weder im Pariser Klimaabkommen noch im Rahmen der UNFCCC offiziell gemeldet werden. Nur wenige Staaten berichten freiwillig darüber, was die tatsächliche Belastung massiv unterschätzt [Scientific American, 2024].

Die unsichtbare Umweltbilanz militärischer Konflikte

Die Auswirkungen von Krieg auf Umwelt und Klima gehen jedoch weit über direkte Emissionen hinaus. Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) führen Konflikte zu einer tiefgreifenden Zerstörung von Ökosystemen und Ressourcen. In Gaza ist infolge des Kriegs die gesamte Umweltinfrastruktur kollabiert: Böden, Wasser und landwirtschaftliche Flächen sind verseucht, während Millionen Tonnen Trümmer und kontaminierter Abfall die Region belasten. Auch in der Ukraine sind weite Landstriche durch Bombardierungen, Brände und Überschwemmungen verwüstet; die Entminungskosten werden auf über 34 Milliarden US-Dollar geschätzt [UN, 2025].

Konflikte verursachen zudem sekundäre Emissionen, etwa durch den Wiederaufbau zerstörter Städte und Industrieanlagen. Der Wiederaufbauprozess in der Ukraine könnte, wenn er konventionell erfolgt, dutzende Millionen Tonnen CO₂ freisetzen, doch er bietet auch eine Chance. Wird er konsequent ökologisch geplant, kann der Ausstoß laut OECD-Analysen um 30 bis 40 % reduziert werden. Nachhaltige Baumaterialien, energieeffiziente Technologien und dezentrale Energieversorgung könnten nicht nur die Emissionen mindern, sondern auch langfristig Kosten und Ressourcen sparen [OECD, 2024].

Darüber hinaus betonen Experten, dass Kriege die internationale Klimapolitik insgesamt schwächen. Militärische Mobilmachung verschiebt politische und finanzielle Prioritäten: Gelder, die für Dekarbonisierung, Bildung oder Klimaanpassung vorgesehen waren, fließen in Rüstungsprogramme. Gleichzeitig zerstört Krieg Infrastrukturen, die für grüne Transformationen entscheidend sind. Von Stromnetzen über Windparks bis zu Produktionsketten für erneuerbare Energien.

Ein stabiler Frieden hingegen wirkt wie ein Klimaschutzprogramm: Er reduziert den Energieverbrauch, beendet die Zerstörung kritischer Infrastruktur und eröffnet die Möglichkeit, Gesellschaften klimaresilient neu aufzubauen. Frieden sichert nicht nur Leben, er vermindert auch CO₂!

Schattenseiten und Skepsis

Der Weg zu einem nachhaltigen Frieden führt in der Ukraine nicht nur über Waffenstillstandsverhandlungen, sondern auch über tiefgreifende Reformen im Inneren. Trotz internationaler Unterstützung bleibt Korruption innerhalb der Ukraine eines der größten Hindernisse auf diesem Weg. Mehrere aufgedeckte Fälle zeigen, wie tief das Problem in staatliche Strukturen eingebettet ist. So verhaftete der ukrainische Sicherheitsdienst SBU Anfang 2024 fünf Personen – darunter zwei Beamte des Verteidigungsministeriums –, die versucht haben sollen, rund 40 Millionen US-Dollar für den Kauf von Mörsergranaten zu veruntreuen. Die bestellten Waffen wurden nie geliefert, das Geld floss stattdessen auf Auslandskonten. Präsident Selenskyj reagierte mit der Entlassung des damaligen Verteidigungsministers Oleksij Resnikow, nachdem mehrere ähnliche Fälle bekannt geworden waren. [The Guardian, 2024]

Ukrainischer Sicherheitsdienst nimmt Beamte fest – Millionenbetrug bei Waffenlieferung aufgedeckt (Quelle: The Guardian, 2024)

Auch internationale Partner beobachten die Entwicklung mit wachsender Besorgnis. Im Sommer 2025 fror die Europäische Union 1,7 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern ein, nachdem Präsident Selenskyj ein umstrittenes Gesetz unterzeichnet hatte, das die Unabhängigkeit der beiden wichtigsten Anti-Korruptionsinstitutionen – der Nationalen Anti-Korruptionsbehörde (NABU) und der Spezialisierten Anti-Korruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) – faktisch einschränkt. Das Gesetz übertrug dem Generalstaatsanwalt, einem politisch ernannten Beamten, deutlich größere Befugnisse über die Arbeit dieser Institutionen.

EU-Hilfsgelder eingefroren – ein Warnsignal aus Brüssel

In Brüssel wurde dieser Schritt als Rückschlag im Kampf gegen systemische Korruption gewertet. Die EU-Kommission stellte klar, dass die Ukraine dadurch gegen die Governance-Bedingungen der sogenannten Ukraine Facility verstoßen habe – einem Hilfsprogramm, das Reformfortschritte mit finanziellen Zuschüssen verknüpft. „Die Integrität der Kontrollmechanismen ist Grundvoraussetzung für unsere Unterstützung“, erklärte Erweiterungskommissarin Marta Kos. Die EU hielt deshalb mehr als ein Drittel der zugesagten Gelder zurück.

Marta Kos, die EU-Erweiterungskommissarin, sagte, die Union sei „ernsthaft besorgt“ über den ukrainischen Schritt, politischen Einfluss auf die beiden Behörden auszuüben, die mit der Verfolgung von Korruption auf höchster Ebene betraut sind. [New York Post, 2025]

Auch internationale Beobachter, darunter Vertreter der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds, äußerten Bedenken, dass politische Eingriffe in NABU und SAPO die Glaubwürdigkeit der Ukraine als künftiges EU-Mitglied gefährden könnten. Besonders kritisch reagierten ukrainische Zivilgesellschaftsorganisationen: In mehreren Städten kam es zu den ersten größeren Protesten seit Beginn des Krieges, bei denen Tausende Demonstrierende die Wahrung der institutionellen Unabhängigkeit forderten.

Selenskyj verteidigte das Gesetz zunächst mit dem Argument, man müsse „russische Einflussnetzwerke“ innerhalb der Behörden bekämpfen. Doch Beobachter vermuteten, dass der Präsident vor allem jene Ermittlungen einzudämmen suchte, die sich zunehmend gegen Personen aus seinem inneren Machtzirkel richteten – darunter ehemalige Minister und Berater. Erst nach massiven öffentlichen und diplomatischen Druck ruderte die Regierung teilweise zurück und versprach Nachbesserungen. [New York Post, 2025]

Regionale Machtstrukturen und neue Korruptionsfälle

Doch die Korruption bleibt kein isoliertes Phänomen auf nationaler Ebene. Selbst die nationale Antikorruptionsbehörde (NACP) meldete im ersten Halbjahr 2025 Verstöße im Wert von über 290 Millionen Hrywnja (ca. 6 Millionen Euro), darunter überteuerte Bauaufträge, Preisabsprachen und missbräuchliche Vermögensübertragungen in mehreren Regionalverwaltungen. In einem Fall sollen Beamte der Region Charkiw militärische Bauaufträge in Absprache mit privaten Unternehmen deutlich über Marktpreis vergeben haben. Auch in der staatlichen Fischereibehörde wurden Verträge mit über 30 privaten Firmen für „kostenlose Lagerung“ staatlicher Güter geschlossen – ein klarer Verstoß gegen das Antikorruptionsgesetz. [NACP, 2025]

Diese Fälle deuten darauf hin, dass selbst in der Ukraine wirtschaftliche und politische Anreize, den Krieg fortzuführen, vielfältig vorhanden sein könnten. Für einige Akteure innerhalb des Machtapparats bleibt der Konflikt auch eine Quelle persönlicher Bereicherung. Dazu zählen undurchsichtige Rüstungsverträge, Hilfsgelder oder lokale Machtgeflechte. Ein echter Frieden würde diese Strukturen infrage stellen. Der Kampf gegen Korruption ist daher nicht nur eine moralische, sondern eine existenzielle Voraussetzung für dauerhaften Frieden und Wiederaufbau.

Krieg auf nächste Stufe bringen

Die innerukrainische Realität, geprägt von Korruption und politischen Machtkämpfen, wirft auch ein Licht auf die außenpolitische Strategie Kiews. Angesichts der enormen Herausforderungen, einem militärisch überlegenen Gegner, der Abhängigkeit von westlicher Unterstützung und innenpolitischen Problemen, steht die ukrainische Führung vor der Frage, wie der Krieg langfristig geführt und beendet werden kann. Unabhängig davon haben westliche Medien in jüngster Zeit eine Zunahme von Drohnensichtungen über europäischen Staaten, etwa Dänemark, Norwegen und Deutschland, registriert. Die unbemannten Fluggeräte überflogen gezielt Flughäfen, Militärstützpunkte und kritische Infrastruktur. Offizielle Stellen gehen von staatlichen Akteuren aus, doch ihre Herkunft und die genaue Intention bleiben unklar. Einige westliche Geheimdienste sehen darin russische Provokationen, andere Quellen sprechen von einem „hybriden Krieg“, bei dem wirtschaftliche, militärische und informationelle Mittel verschränkt eingesetzt werden.

Die Unsicherheit über die Verantwortlichen eröffnet Spekulationen über die strategischen Optionen der Ukraine. Experten weisen darauf hin, dass ein Staatsführer, der mit internen und externen Drucksituationen kämpft, möglicherweise versuchen könnte, den Konflikt auf eine breitere internationale Ebene zu ziehen. Ein solcher Schritt würde, hypothetisch betrachtet, die Aufmerksamkeit von NATO-Staaten intensivieren und könnte die westliche Unterstützung weiter festigen. Ob diese Möglichkeit Realität ist oder ob es sich ausschließlich um russische Provokationen handelt, bleibt ungesichert. Es gibt keine belastbaren Belege dafür, dass Kiew aktiv Drohnen über NATO-Territorium eingesetzt hat; die Debatte bleibt deshalb spekulativ, allerdings werden solche Szenarien in strategischen Analysen vorsichtig diskutiert. [taz, 2025]

Die Nord-Stream-Sabotage

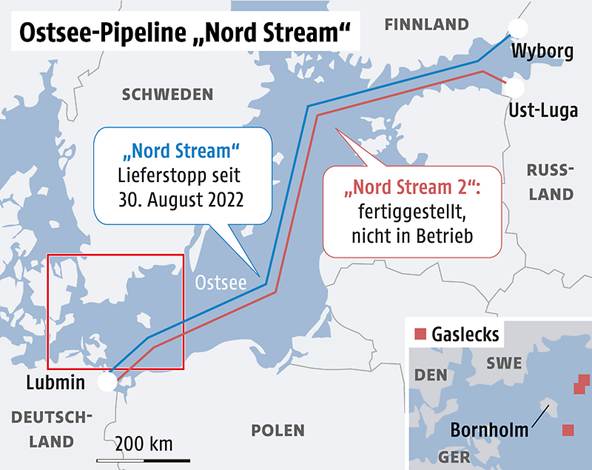

Ein Beispiel für die komplexen Dimensionen der Konfliktführung liefert der Fall der „Nord Stream“-Sabotage im September 2022. Recherchen westlicher Medien zeigen, dass eine Gruppe aus ukrainischen Staatsangehörigen an den Sprengungen beteiligt gewesen sein könnte. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus ehemaligen Soldaten, Zivilisten und Sicherheitsbeamten, die in internationalen Gewässern tätig wurden und gezielt Sprengsätze an den Pipelines anbrachten. [Spiegel, 2025; ORF, 17. Oktober 2025] Die Ermittlungen dauern an, und einige Verdächtige wurden in Italien und Polen festgenommen. Offizielle Gerichte haben jedoch in mehreren Fällen entschieden, dass Auslieferungen an Deutschland nicht erfolgen dürfen, da die Beweislage nicht ausreichend sei. [ORF, 21. August 2025]

Verlauf der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee, die 2022 durch gezielte Sprengungen beschädigt wurden. (Quelle: ORF, 21. August 2025)

Der Vorfall verdeutlicht exemplarisch, wie breit das Spektrum strategischer Mittel in modernen Konflikten geworden ist, insbesondere im Bereich verdeckter Operationen, Sabotage und unkonventioneller Kriegsführung. Ob solche Ereignisse Teil koordinierter Strategien sind oder auf das Handeln einzelner Akteure zurückgehen, lässt sich oft nicht eindeutig feststellen. Fest steht jedoch, dass Kriegsparteien zunehmend auf asymmetrische Mittel zurückgreifen, um Wirkung auch jenseits klassischer Frontverläufe zu erzielen. Für europäische Staaten stellt dies eine wachsende Herausforderung dar: Die sicherheitspolitische Lage wird diffuser, Reaktionen schwieriger zu steuern und das Risiko von Eskalationen steigt. Die Debatte um Drohnensichtungen über Nordeuropa zeigt dabei, wie sensibel internationale Partner auf sicherheitsrelevante Zwischenfälle reagieren, selbst wenn deren Ursprung unklar bleibt.

Komplexität, Risiken und offene Fragen

Insgesamt lässt sich festhalten: Die Ukraine steht vor einem Dreiklang aus militärischen, politischen und diplomatischen Herausforderungen. Die zunehmende Komplexität des Kriegs und die innerstaatlichen Schwächen der Ukraine machen strategische Überlegungen zur Einbindung externer Akteure nachvollziehbar.

Ob Kiew den Konflikt tatsächlich auf eine internationale Ebene ausweiten will, bleibt jedoch unklar. Diese Möglichkeit sollte man daher mit Vorsicht bewerten.

Die Nord-Stream-Ermittlungen sowie eine im Juni 2025 dokumentierte Operation, bei der es der Ukraine laut ORF gelungen sein soll, Drohnenangriffe tief im russischen Kernland durchzuführen, indem Kampfdrohnen von getarnten Lastwagen innerhalb Russlands gestartet wurden [ORF, 1. Juni 2025], gelten als Indiz auf die Fähigkeit Kiews, komplexe und weitreichende Operationen mit hoher Präzision zu koordinieren. Sie liefern aus heutiger Sicht jedoch keine gesicherten Hinweise auf eine bewusste Strategie, externe Akteure gezielt in den Konflikt hinzuziehen zu wollen.

Frieden in Europa als Schlüssel für globale Sicherheit

Ein dauerhafter Frieden in der Ukraine ist von zentraler Bedeutung. Für die unmittelbare Stabilität Europas und für die globale Sicherheitsordnung insgesamt. Der anhaltende Krieg destabilisiert Energie- und Rohstoffmärkte, gefährdet Lieferketten und erhöht das Risiko regionaler wie internationaler Eskalationen. Jede militärische Eskalation, von Drohnenangriffen bis hin zu komplexen Operationen, wirkt weit über die Grenzen des Konflikts hinaus. Zudem verdeutlicht es, wie eng lokale Konflikte mit globalen Sicherheitsfragen verbunden sind. Für den Klimaschutz hat ein Ende der Kampfhandlungen unmittelbare Bedeutung. Der Krieg bindet immense Ressourcen, zerstört Infrastruktur und verzögert dringend notwendige Investitionen in erneuerbare Energien, effiziente Industrieprozesse und nachhaltige Landwirtschaft. Der Krieg belastet die Energieversorgung und Industrie stark. Viele Staaten greifen deshalb wieder auf fossile Reserven zurück und verschieben ihre Klimaziele.

Ein stabiler Frieden würde nicht nur humanitäre Entlastung bringen, sondern auch den Weg frei machen, dass die Ukraine und ihre europäischen Partner wieder gemeinsam an Klimaprojekten arbeiten können, um die globale Erderhitzung zu begrenzen. Die komplexe innenpolitische Situation in der Ukraine, geprägt von Korruption und institutioneller Instabilität, zeigt, dass eine Lösung nicht abrupt erfolgen kann. Anders als in anderen Konflikten erlaubt die Gemengelage von territorialen Ansprüchen, geopolitischen Interessen und internationalen Sicherheitsverpflichtungen nur schrittweise Fortschritte. Die jüngsten diplomatischen Initiativen, darunter mögliche Treffen zwischen Putin, Trump und Selenskyj, verdeutlichen die Notwendigkeit langfristiger Verhandlungen, bei denen Kompromisse unausweichlich sind, um eine nachhaltige Stabilisierung zu erreichen. [New York Times, 2025]

Der Frieden in der Ukraine ist kein kurzfristiges Ziel, sondern ein strategischer Eckpfeiler für globale Stabilität. Er ist eng verknüpft mit der Fähigkeit der internationalen Gemeinschaft, gemeinsam auf die drängenden Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren, von der Eindämmung geopolitischer Spannungen bis zur Bekämpfung der Klimakrise. Das Erreichen eines solchen Friedens wird komplex und langwierig sein, aber gerade deshalb ist seine Bedeutung für eine sichere und nachhaltige Zukunft so groß.

Entdecke mehr von David Steiner - SPÖ

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.