Der militärische Angriff der Vereinigte Staaten auf Venezuela ist mehr als ein regionales Ereignis. Er markiert einen Moment, in dem sich grundlegende Fragen der internationalen Ordnung neu stellen: Wie belastbar sind Völkerrecht und staatliche Souveränität, wenn eine Weltmacht entscheidet, sie situativ außer Kraft zu setzen? Und was bedeutet das für jene Staaten, die sich bislang auf eine regelbasierte Ordnung verlassen haben?

Washington rechtfertigt den Einsatz mit der Bekämpfung von Drogenkriminalität, Terrorismus und staatlichem Versagen. Unabhängig von der autoritären Herrschaft Nicolás Maduros wirft das Vorgehen jedoch eine grundsätzliche Frage auf: Darf militärische Gewalt zur Durchsetzung politischer Ordnung eingesetzt werden, ohne internationales Mandat und jenseits multilateraler Verfahren? Genau an diesem Punkt wird der Fall Venezuela zu einem Präzedenzfall – nicht nur für Lateinamerika, sondern für das gesamte internationale System.

Besonders brisant ist der Angriff vor dem Hintergrund globaler Krisen. Während der Westen den Bruch des Völkerrechts andernorts scharf verurteilt, zeigt sich hier eine auffällige Bereitschaft zu doppelten Standards. Zugleich rücken wirtschaftliche Interessen, insbesondere an Venezuelas enormen Ölreserven, sichtbar in den Vordergrund. Militärische Macht, Ressourcenpolitik und geopolitische Kalküle greifen ineinander – mit Folgen, die weit über den unmittelbaren Konflikt hinausreichen.

Für Europa ist der Angriff eine Zumutung. Er stellt das transatlantische Verhältnis ebenso infrage wie die eigene sicherheitspolitische Rolle. Kann ein Bündnispartner, der internationales Recht flexibel interpretiert, noch als Garant von Stabilität gelten? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für europäische Eigenständigkeit, für den globalen Klimaschutz und für die Glaubwürdigkeit westlicher Werte?

Die Ausgangslage: Was geschah – und was offiziell behauptet wird

In den frühen Morgenstunden des 3. Jänner 2026 griffen die Vereinigte Staaten militärisch in Venezuela ein. Kurz nach Mitternacht Ortszeit erschütterten Explosionen die Hauptstadt Caracas sowie weitere strategische Punkte im Norden des Landes. Augenzeugen berichteten von Detonationen in der Nähe militärischer Einrichtungen, von Rauchentwicklung rund um den Flughafen La Carlota und von zeitweisen Stromausfällen. Nach übereinstimmenden Berichten handelte es sich um koordinierte Luft- und Spezialkräfteoperationen, die auf militärische Infrastruktur, Kommunikationszentren und logistische Knotenpunkte zielten [Tagesschau, 2026].

Caracas unter Feuer: Die Vereinigten Staaten starten Angriffe auf Venezuela am 3. Jänner 2026 [cibercuba, 2026].

Zentraler Bestandteil der Operation war die Festsetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. US-Spezialeinheiten brachten ihn außer Landes; Washington erklärte ihn in der Folge für entmachtet. Kurz darauf wandte sich US-Präsident Donald Trump in einer Fernsehansprache an die Öffentlichkeit. Die Vereinigten Staaten, so Trump, würden Venezuela „vorerst selbst führen“, um Ordnung, Stabilität und Sicherheit wiederherzustellen [ORF, 2026].

Zur Begründung des Angriffs führte die US-Regierung an, Venezuela habe sich zu einem sogenannten „Narco-Staat“ entwickelt. Der Einsatz diene der Bekämpfung von Drogenkriminalität, Terrorismus und staatlichem Versagen. Das Land stelle eine Bedrohung für die regionale Sicherheit dar und destabilisiere den gesamten amerikanischen Kontinent, hieß es aus Washington [SRF, 2026].

Diese Darstellung bildet den Kern des offiziellen US-Narrativs. Sicherheitspolitische Argumente werden mit dem Anspruch verbunden, als ordnende Macht einzugreifen, wo staatliche Strukturen nicht mehr funktionsfähig seien. Auffällig ist dabei weniger die Wortwahl als der Umfang der beanspruchten Legitimation: Ein militärischer Zugriff ohne internationales Mandat wird als notwendige Maßnahme zur Wiederherstellung von Ordnung präsentiert. Bereits in den ersten Stunden nach dem Angriff äußerten internationale Medien Zweifel daran, ob diese Begründung völkerrechtlich tragfähig ist.

Internationale Reaktionen: Zwischen Irritation und Sprachlosigkeit

Die internationalen Reaktionen auf den Angriff fielen unterschiedlich aus, blieben jedoch überwiegend zurückhaltend. In Lateinamerika war die Irritation besonders ausgeprägt. Der kolumbianische Präsident, Gustavo Petro, warnte vor einer gefährlichen Eskalation und sprach von einem destabilierenden Signal für die gesamte Region [Der Standard, 2026]. Auch Kuba verurteilte den militärischen Eingriff scharf und sprach von einer Verletzung der venezolanischen Souveränität [Tagesschau, 2026].

Kolumbiens Präsident Petro kritisiert Trumps Vorgehen scharf und weist Drohung von Trump zurück: „Ich bin weder illegitim, noch ein Drogenhändler“, schrieb Petro auf X als Reaktion auf Trump [n-tv, 2026].

In Europa hingegen dominierte auffällige Zurückhaltung. Vertreter der Europäischen Union mahnten allgemein zur Einhaltung des Völkerrechts, vermieden jedoch eine klare Verurteilung des US-Vorgehens. Beobachter werteten diese Haltung als Ausdruck eines strukturellen Dilemmas: Einerseits gilt Venezuela vielen europäischen Regierungen als autoritär regierter Staat, andererseits stellt der offene Militärschlag eines zentralen Bündnispartners die Grundlagen der regelbasierten Ordnung infrage. Eine eindeutige Position hätte eine direkte Konfrontation mit Washington bedeutet – und blieb daher aus [amerika21, 2026].

Bemerkenswert war zudem die öffentliche Zustimmung zum US-Vorgehen durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie durch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Diese Unterstützung wurde international als politisches Signal gelesen. Beide Regierungen stehen selbst unter Druck: in der Ukraine wegen anhaltender Korruptionsvorwürfe und demokratischer Ausnahmeregelungen unter Kriegsrecht, in Israel wegen schwerer völkerrechtlicher Vorwürfe und laufender internationaler Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg [Tagesschau, 2026; Die Welt, 2026].

In europäischen Medien wurde diese Konstellation zunehmend als Ausdruck selektiver moralischer Maßstäbe diskutiert. Während der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine scharf verurteilt wird, bleibt die Kritik am Vorgehen der USA vergleichsweise verhalten [ORF, 2026]. Der Angriff auf Venezuela wurde damit rasch zu mehr als einer regionalen Krise. Er entwickelte sich zu einem Prüfstein dafür, wie konsequent westliche Staaten ihre eigenen normativen Ansprüche anwenden [Der Standard, 2026].

Damit ist die zentrale Frage aufgeworfen, die über Venezuela hinausweist: Darf eine Weltmacht so handeln – und wenn nicht, welche Maßstäbe gelten dann noch?

Gewaltverbot, Souveränität, Selbstverteidigung: Was das Recht sagt

Das internationale Völkerrecht setzt dem Einsatz militärischer Gewalt enge Grenzen. Kern dieser Ordnung ist das in der Charta der Vereinte Nationen verankerte Gewaltverbot. Es untersagt Staaten grundsätzlich, militärische Gewalt gegen andere Staaten anzuwenden. Zulässig sind militärische Einsätze nur in zwei klar definierten Ausnahmefällen: auf Grundlage eines Mandats des Sicherheitsrats oder im Rahmen individueller oder kollektiver Selbstverteidigung nach einem bewaffneten Angriff.

Im Fall Venezuelas traf keiner dieser Ausnahmefälle zu. Ein Mandat des Sicherheitsrats lag nicht vor. Auch eine unmittelbare Bedrohung der Vereinigte Staaten, die eine Selbstverteidigung hätte rechtfertigen können, wurde von Washington nicht nachgewiesen. Stattdessen berief sich die US-Regierung auf die Bekämpfung von Drogenkriminalität, Terrorismus und Venezuelas staatlichem Zerfall. Völkerrechtlich gelten diese Begründungen jedoch nicht als ausreichende Grundlage für einen militärischen Angriff auf einen souveränen Staat [Tagesschau, 2026].

Internationale Beobachter und Juristen wiesen früh darauf hin, dass der Einsatz damit außerhalb des bestehenden Rechtsrahmens erfolgte. In westlichen Leitmedien wurde der Angriff als problematischer Präzedenzfall bezeichnet, der das Gewaltverbot der UN-Charta faktisch aushöhlt, wenn mächtige Staaten es situativ neu interpretieren [Der Spiegel, 2026].

Besonders schwer wiegt zudem die Art des Eingriffs. Die gewaltsame Festsetzung und Verschleppung eines amtierenden Staatspräsidenten, wenngleich auch international nicht als legitimer Präsident anerkannt, stellt eine massive Verletzung staatlicher Souveränität dar. Selbst wenn gegen Regierungsmitglieder schwerste Vorwürfe erhoben werden, sieht das Völkerrecht dafür keine militärische Durchsetzung vor. Strafverfolgung ist an internationale oder nationale Gerichtsverfahren gebunden – nicht an militärische Intervention. Genau dieser Punkt wurde in der juristischen Debatte immer wieder hervorgehoben [FAZ, 2026].

Unabhängig von Maduro: Warum Personalisierung in die Irre führt

In der öffentlichen Debatte wurde der Angriff häufig mit der autoritären Herrschaft Nicolás Maduros begründet. Diese Argumentation greift aus völkerrechtlicher Sicht jedoch zu kurz. Das internationale Recht schützt nicht einzelne Regierungen oder politische Systeme, sondern Staaten als solche. Seine Normen sind bewusst unabhängig von der inneren Verfasstheit eines Landes formuliert, um Willkür und selektive Interventionen zu verhindern.

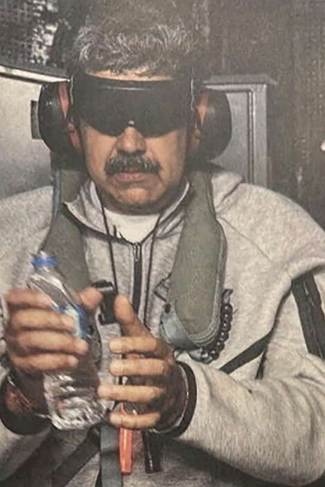

Maduro nach seiner Festnahme durch die USA [ORF, 2026].

Würde die Legitimität militärischer Gewalt davon abhängen, ob eine Regierung als demokratisch oder autoritär gilt, wäre das Gewaltverbot faktisch außer Kraft gesetzt. Zahlreiche Staaten weltweit erfüllen demokratische Mindeststandards nicht – dennoch gelten sie völkerrechtlich als souverän. Der selektive Einsatz militärischer Mittel unter Berufung auf moralische Kriterien untergräbt daher die Glaubwürdigkeit der internationalen Ordnung [Süddeutsche Zeitung, 2026].

Auch österreichische und deutsche Medien betonten, dass selbst schwerwiegende Vorwürfe gegen Maduro keinen Freibrief für eine Intervention darstellen. Der Fall zeige vielmehr, wie gefährlich es sei, Völkerrecht an Personen zu knüpfen. Wer heute autoritäre Herrschaft als Begründung für einen Angriff heranzieht, öffnet morgen anderen Mächten die Tür, nach denselben Maßstäben zu handeln [Der Standard, 2026].

Gerade darin liegt die Tragweite des venezolanischen Falls. Er verschiebt die Grenzen dessen, was als zulässige Gewalt gilt, und schafft einen Referenzpunkt für künftige Konflikte. Wenn mächtige Staaten beginnen, das Völkerrecht situationsabhängig auszulegen, verliert es seine zentrale Funktion: Konflikte einzuhegen und Eskalationen zu verhindern. Wo rechtliche Schranken an Bindungskraft verlieren, rücken andere Motive in den Vordergrund.

Venezuelas Öl: Strategische Ressource im Zeitalter der Krisen

Venezuela verfügt über die größten nachgewiesenen Erdölreserven der Welt. Jahrzehntelang galten diese Vorkommen als geopolitisch bedeutsam, zugleich aber als wirtschaftlich schwer nutzbar: Sanktionen, mangelnde Investitionen, veraltete Infrastruktur und politische Instabilität hatten die Förderung massiv eingeschränkt. Mit dem militärischen Eingriff der Vereinigten Staaten rückte diese Ressource erneut ins Zentrum strategischer Überlegungen.

Venezuela sitzt auf 1/5 der weltweiten Ölreserven [statista, 2025].

US-Präsident Donald Trump machte früh deutlich, dass die Zukunft der venezolanischen Ölindustrie aus Sicht Washingtons eine zentrale Rolle spielt. Die Vereinigten Staaten müssten sicherstellen, dass Venezuelas Energieinfrastruktur nicht länger „in den falschen Händen“ liege, erklärte Trump. US-amerikanische Unternehmen seien bereit, die Förderung wieder hochzufahren und Milliarden zu investieren [Der Standard, 2026].

Diese Aussagen fügen sich in einen längerfristigen wirtschaftspolitischen Kontext ein. Trotz globaler Klimaziele bleibt Erdöl ein entscheidender Machtfaktor – insbesondere in Zeiten geopolitischer Unsicherheit, steigender Energiepreise und wachsender Konkurrenz um Ressourcen. Bereits vor dem Angriff wurde in Wirtschaftsmedien darauf hingewiesen, dass die US-Regierung strategische Optionen prüfe, um den Zugang zu venezolanischem Öl langfristig wieder zu öffnen [FAZ, 2026].

Gleichzeitig ist die ökonomische Realität komplexer, als es politische Ankündigungen nahelegen. Ein erheblicher Teil der venezolanischen Ölreserven besteht aus Schweröl, dessen Förderung technisch aufwendig und teuer ist. Selbst US-Konzerne äußerten Zweifel, ob sich ein schneller wirtschaftlicher Nutzen realisieren lässt – insbesondere angesichts maroder Förderanlagen und hoher Investitionskosten [Der Spiegel, 2026].

Dennoch bleibt der politische Signalwert erheblich. Der militärische Zugriff vermittelt, dass fossile Ressourcen weiterhin als strategisches Gut betrachtet werden – notfalls abgesichert durch militärische Macht. Genau dieser Zusammenhang bildet den Kern der Kritik.

Parallelen zu den Golfkriegen und der Bruch im MAGA-Lager

Die Verknüpfung von militärischem Eingreifen und Ressourcensicherung weckt Erinnerungen an frühere US-Interventionen. Besonders augenfällig sind die Parallelen zu den Golfkriegen, in denen sicherheitspolitische Argumente mit wirtschaftlichen Interessen – insbesondere am Zugang zu Energiequellen – eng verflochten waren. Auch damals wurde militärisches Handeln als notwendige Ordnungspolitik dargestellt, während wirtschaftliche Motive offiziell in den Hintergrund traten.

Im Fall Venezuelas zeigt sich ein ähnliches Muster. Der Sturz oder die Entmachtung einer politisch unerwünschten Führung wird mit dem Versprechen verbunden, Stabilität herzustellen und zugleich wirtschaftliche Potenziale zu erschließen. Kritische Stimmen warnen jedoch davor, dass solche Interventionen selten zu nachhaltiger Ordnung führen. Stattdessen drohten politische Fragmentierung, wirtschaftliche Abhängigkeiten und langfristige Instabilität [taz, 2026].

Bemerkenswert ist zudem die innenpolitische Dimension in den USA. Der Angriff auf Venezuela stieß nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf deutliche Kritik aus dem eigenen politischen Lager Trumps. Vertreter der sogenannten MAGA-Bewegung warnten vor einem erneuten Auslandseinsatz, der den Prinzipien von „America First“ widerspreche. Die Skepsis gegenüber neuen militärischen Abenteuern, insbesondere ohne klaren Nutzen für die US-Bevölkerung, wurde offen artikuliert [The Independent, 2026].

Marjorie Taylor Greene, Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses aus Georgia, kritisiert nach den Luftangriffen auf Venezuela die außenpolitische Kehrtwende Donald Trumps und warnt vor einem Bruch mit dem „America First“-Versprechen gegenüber der MAGA-Basis [The Independent, 2026]

Auch in den USA selbst wurde der Angriff als potenzieller Bruch mit Trumps bisheriger Rhetorik interpretiert, militärische Interventionen zu vermeiden. US-Medien berichteten über Spannungen innerhalb der republikanischen Fraktion und warnten vor politischen Kosten eines neuen Konflikts in Lateinamerika [NBC News, 2026].

Der Angriff auf Venezuela steht damit nicht nur für eine außenpolitische Entscheidung, sondern auch für einen inneramerikanischen Konflikt über Rolle und Reichweite militärischer Macht. Öl, geopolitische Interessen und innenpolitische Kalküle greifen ineinander – ein Muster, das aus früheren Interventionen bekannt ist und dessen langfristige Folgen noch offen sind.

Diese wirtschaftliche und politische Logik bleibt jedoch nicht ohne Auswirkungen auf andere Regionen. Besonders Europa gerät dadurch unter Druck, seine eigene sicherheitspolitische Position neu zu bestimmen.

Europa zwischen Bündnistreue und Selbstzweifel

Der Angriff der USA auf Venezuela hat in Europa nicht nur politische Irritation ausgelöst, sondern bestehende Zweifel an der strategischen Verlässlichkeit Washingtons vertieft. Diese Zweifel speisen sich aus einem längerfristigen Kontext. Bereits vor dem Venezuela-Einsatz war bekannt geworden, dass Teile der US-Sicherheitsstrategie darauf abzielen, die Europäische Union gezielt zu fragmentieren und einzelne Mitgliedstaaten bilateral enger an die USA zu binden.

Geleakte Dokumente deuten darauf hin, dass insbesondere Länder wie Österreich, Italien und Polen als potenzielle Ansatzpunkte einer solchen Strategie gelten. Nationale Interessen sollen dabei gezielt angesprochen und gegenüber gemeinsamen europäischen Positionen in Stellung gebracht werden [Der Standard, 2026]. Auch die Deutsche Welle berichtete, dass entsprechende Überlegungen in US-Sicherheitskreisen seit Längerem kursieren [DW, 2026].

Der Umgang Europas mit dem Angriff auf Venezuela fügt sich in dieses Bild. Während einzelne Staaten das Vorgehen Washingtons offen kritisierten, beschränkten sich andere auf allgemeine Appelle zur Einhaltung des Völkerrechts und betonten die Illegitimität Maduros. Eine gemeinsame, klare europäische Linie blieb aus. Beobachter sehen darin weniger Zufall als vielmehr Ausdruck struktureller Abhängigkeiten: Sicherheitspolitisch ist Europa weiterhin stark auf die USA angewiesen. Der Fall Venezuela offenbart damit ein grundlegendes Dilemma. Europa reklamiert für sich, eine regelbasierte Ordnung zu verteidigen, tut sich jedoch schwer, diese Haltung gegenüber einem zentralen Bündnispartner konsequent einzufordern. Genau diese Inkonsistenz schwächt die europäische Position nach innen und außen.

Von Venezuela nach Grönland: Eskalation und neue Unverfrorenheit

Die europäische Verunsicherung speist sich nicht allein aus dem Angriff auf Venezuela. Parallel dazu sorgten erneute US-Äußerungen zu Grönland für zusätzliche Irritationen. Die wiederholte Andeutung, Grönland könne strategisch oder territorial stärker an die USA gebunden werden, wurde in Dänemark als sicherheitspolitisches Warnsignal verstanden [Tagesschau, 2026].

Dänische Medien und Sicherheitsbehörden begannen daraufhin, die USA erstmals offen als potenzielles Sicherheitsrisiko zu diskutieren – ein bemerkenswerter Schritt für ein NATO-Mitgliedsland [Nordisch.info, 2026]. Auch symbolische Provokationen, etwa modifiziertes Kartenmaterial oder öffentliche Drohgebärden aus dem Umfeld Trumps, verstärkten den Eindruck einer neuen Unverfrorenheit im Umgang mit Verbündeten [Stern, 2026].

Ex-Regierungsberaterin und Influencerin Katie Miller postet am 3. Januar 2026 auf X eine Karte der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland in den Farben der US-Flagge. Dazu kommentierte sie in Grossbuchstaben: „BALD“ [Watson, 2026]

Gleichzeitig äußerten auch Staaten außerhalb Europas sicherheitspolitische Besorgnis. In Lateinamerika wurde der Angriff auf Venezuela als Zeichen wachsender US-Unilateralität gewertet. In Teilen des Nahen Ostens, insbesondere im Iran, wurde der Einsatz als Beleg dafür gesehen, dass militärische Macht erneut offen als politisches Instrument eingesetzt wird [Die Presse, 2026]. Auch Kuba warnte vor einer weiteren Destabilisierung der Region [Tagesschau, 2026].

Für Europa verdichten sich damit mehrere Ebenen der Unsicherheit. Der Angriff auf Venezuela, die Debatte um Grönland und die gezielte Ansprache einzelner EU-Staaten folgen einem Muster zunehmender Unilateralität. Sie zwingen europäische Regierungen, sich mit einer unbequemen Frage auseinanderzusetzen: Wie belastbar ist ein Bündnis, wenn zentrale Entscheidungen zunehmend ohne Rücksicht auf gemeinsame Regeln und Partnerinteressen getroffen werden?

Die USA als Ordnungsmacht – oder als Risiko?

Der Angriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela zwingt Europa zu einer unbequemen Neubewertung des transatlantischen Verhältnisses. Über Jahrzehnte galt Washington als zentraler Garant der regelbasierten internationalen Ordnung. Genau dieser Anspruch wird nun infrage gestellt – nicht von Gegnern des Westens, sondern durch das Handeln der USA selbst.

In europäischen Hauptstädten wächst die Sorge, dass internationales Recht zunehmend selektiv angewandt wird. Der militärische Zugriff auf Venezuela reiht sich aus dieser Perspektive in eine Serie von Entscheidungen ein, bei denen rechtliche Normen politischen Interessen untergeordnet wurden. Bereits nach früheren Interventionen – etwa im Irak oder in Libyen – war die Glaubwürdigkeit westlicher Ordnungspolitik beschädigt worden. Der Fall Venezuela verstärkt diesen Eindruck, weil er ohne unmittelbare Bedrohungslage und ohne multilaterales Mandat erfolgte [Der Spiegel, 2026].

Auch innerhalb Deutschlands wurde diese Entwicklung offen thematisiert, jedoch bislang noch nicht kritisiert. Politiker warnten davor, die USA unter Präsident Trump noch vorbehaltlos als verlässlichen Partner zu betrachten, wenn es um die Verteidigung internationaler Regeln geht. [Stern, 2026] Das Bündnis bleibe zentral – doch seine politische Grundlage werde brüchiger. Diese Skepsis bedeutet keine grundsätzliche Abkehr von den USA. Sie markiert vielmehr einen Realismus, der sich aus wiederholten Erfahrungen speist. Es wächst das Bewusstsein, dass Loyalität nicht mit politischer Gefolgschaft verwechselt werden darf.

Die unbequeme Erkenntnis: Europas strategische Verantwortung

Der Fall Venezuela macht deutlich, dass Kritik an den USA nicht mit einer Relativierung autoritärer Herrschaft gleichzusetzen ist. Die Ablehnung des militärischen Vorgehens bedeutet keine Verteidigung Nicolás Maduros, sondern eine Verteidigung des Prinzips staatlicher Souveränität. Gerade für Europa, das sich als normative Macht versteht, ist diese Unterscheidung zentral.

Gleichzeitig offenbart der Angriff ein strukturelles Problem europäischer Politik. Solange sicherheitspolitische Schlüsselentscheidungen de facto in Washington getroffen werden, bleibt Europas Handlungsspielraum begrenzt. Der Verzicht auf eine klare europäische Position im Fall Venezuela wird daher auch als Ausdruck strategischer Abhängigkeit interpretiert [Süddeutsche Zeitung, 2026].

In Österreich zeigte sich diese Zurückhaltung besonders deutlich. Offizielle Stellungnahmen vermieden klare Bewertungen und konzentrierten sich auf diplomatische Floskeln. Beobachter sehen darin weniger Neutralität als politische Vorsicht gegenüber einem mächtigen Bündnispartner [Der Standard, 2026].

Vizekanzler Andreas Babler von der SPÖ kritisiert als einziges Regierungsmitglied das Handeln der USA deutlich: „Ich verurteile den bewaffneten Angriff der USA auf Venezuela. Der Angriff stelle eine schwere Verletzung des Gewaltverbots der Uno-Charta dar“ [Der Standard, 2026].

Langfristig stellt sich damit eine strategische Frage. Will Europa seine sicherheitspolitische Rolle weiterhin primär reaktiv definieren – oder beginnt es, eigene Maßstäbe auch gegenüber Partnern durchzusetzen? Der Angriff auf Venezuela wirkt in dieser Hinsicht wie ein Katalysator. Er zwingt Europa, sich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass die größte Bedrohung für eine regelbasierte Ordnung nicht nur von außen kommt, sondern auch aus den Reihen ihrer Verteidiger.

Diese Einsicht bleibt jedoch nicht auf Fragen von Recht und Sicherheit beschränkt. Sie berührt auch globale Zukunftsthemen, insbesondere den Klimaschutz. Denn militärisch abgesicherte Ressourcenpolitik steht in einem fundamentalen Spannungsverhältnis zu langfristigen ökologischen Zielen.

Fossile Expansion statt Transformation

Der Angriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela hat nicht nur sicherheits- und völkerrechtliche Implikationen. Er steht auch in einem offensichtlichen Widerspruch zu den globalen Klimazielen. Die politische Absicht, Venezuelas Ölindustrie unter US-Kontrolle wiederzubeleben, markiert einen klaren Kurswechsel. Weg von der Transformation, hin zur erneuten Absicherung fossiler Abhängigkeiten.

Venezuela verfügt über die größten nachgewiesenen Erdölreserven der Welt. Nach Jahren politischer und wirtschaftlicher Blockaden gab es bereits vor dem Angriff deutliche Signale aus Washington, dass US-Ölkonzerne bereitstünden, Milliarden in venezolanische Energiereserven zu investieren – unabhängig davon, ob diese Politik mit Klimazielen vereinbar ist oder nicht. Diese Zusagen folgten dem Prinzip, fossile Ressourcen als geopolitisches Gut zu sichern, statt sie im Rahmen einer langfristigen Energiewende in Frage zu stellen [Der Standard, 2026].

Der mediale Diskurs vor dem Angriff trug bereits eine rhetorische Richtung, die aus klimapolitischer Sicht problematisch ist. Von politischen Gruppen bis zu internationalen Kommentatoren wurde Venezuela als ein Ort adressiert, an dem fossile Ressourcen „für den globalen Markt“ wieder aktiviert werden sollten, selbst wenn dies dem Klimaschutz abträglich ist. Der Slogan „Drill, baby, drill“ – ursprünglich aus anderen Kontexten – wurde auch im Zusammenhang mit Venezuela wiederholt verwendet, um die politische Akzeptanz einer erneuten fossilbasierten Expansion zu kennzeichnen [Klimareporter, 2026].

Veraltete Tanks der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA im Hafen von Maracaibo [Klimareporter, 2026]

Solche politischen Narrative verdeutlichen einen zentralen Widerspruch. Während internationale Klimaabkommen wie das Pariser Abkommen verbindliche Ziele zur Emissionsreduktion formulieren, werden strategische Entscheidungen getroffen, die ohne erkennbare Klimabewertung fossile Wettbewerbsinteressen priorisieren. Dies hat nicht nur direkte Konsequenzen für globale Emissionen, sondern setzt auch ein normatives Signal, das im globalen Diskurs stark wirkt.

Militärische Emissionen: ein Blendwerk im Klimadiskurs

Ein Aspekt, der in der öffentlichen Debatte häufig übersehen wird, ist der Klimafußabdruck militärischer Aktivitäten selbst. Militärische Operationen gehören zu den energie- und emissionsintensivsten staatlichen Aktivitäten überhaupt, doch werden ihre Emissionen in internationalen Klimabilianzen oftmals nicht vollständig erfasst oder transparent ausgewiesen [Steiner, 2025]

Schätzungen, die militärische Aktivitäten und ihre Auswirkungen einschließen, deuten darauf hin, dass die Emissionen des militärischen Sektors signifikante Anteile der globalen Treibhausgasemissionen ausmachen könnten. Diese Schätzungen beruhen auf Analysen, die militärische Verbände und ihre Logistikketten als eigene Kategorien im globalen CO₂-Output betrachten. Sie zeigen, dass ohne systematische Erfassung militärischer Emissionen ein großer Teil des realen Klimafußabdrucks im Dunkeln bleibt [Verfassungsblog, 2025].

Die strukturelle Ausklammerung militärischer Emissionen aus den gängigen Berichterstattungs- und Reduktionsmechanismen schafft einen systemischen Blindfleck. Staaten wie die USA können so zum Teil erhebliche klimarelevante Aktivitäten durchführen, ohne dass diese in multilateralen Klimaverhandlungen oder -berichten entsprechend gewürdigt oder geahndet werden.

Ein Wendepunkt – für das Recht, für Europa, für die Zukunft

Der Angriff der USA auf Venezuela ist kein Betriebsunfall der internationalen Politik, sondern ein bewusster Akt jenseits des geltenden Völkerrechts. Ohne Mandat, ohne nachgewiesene Selbstverteidigungslage und ohne multilaterale Legitimation wurde militärische Gewalt eingesetzt, staatliche Souveränität missachtet und ein Präzedenzfall geschaffen, der das Fundament der internationalen Ordnung weiter erodiert. Wenn ausgerechnet jene Macht, die sich seit Jahrzehnten als Hüterin der regelbasierten Weltordnung inszeniert, diese Regeln situativ außer Kraft setzt, verliert das Völkerrecht seine Schutzfunktion – nicht schleichend, sondern sichtbar.

Besonders problematisch ist dabei die Reaktion Europas. Während Russland im Fall des Ukraine-Konflikts von der EU deutlich kritisiert wird, fällt die öffentliche Reaktion auf das Vorgehen der USA sehr zurückhaltend aus. Diese doppelten Standards untergraben nicht nur die Glaubwürdigkeit europäischer Außenpolitik, sondern schwächen auch die normative Kraft des Westens insgesamt. Wer Recht selektiv anwendet, verwandelt es in ein Machtinstrument. Europa läuft Gefahr, sich genau an dieser Stelle politisch selbst zu entkernen.

Der Fall Venezuela zwingt daher zu einer grundlegenden Neubewertung der transatlantischen Beziehungen. Bündnispartnerschaft darf nicht mit Gefolgschaft verwechselt werden. Ein Partner, der internationales Recht flexibel interpretiert, geopolitische Interessen militärisch durchsetzt und zugleich europäische Geschlossenheit strategisch unterläuft, ist kein stabiler Anker, sondern ein bedrohlicher Unsicherheitsfaktor. Mehr europäische Eigenständigkeit ist kein antiamerikanisches Projekt, sondern eine notwendige Konsequenz aus wiederholter Erfahrung.

Gleichzeitig verweist der Konflikt auf eine tiefere Verschiebung der globalen Ordnung. Die Phase, in der westliche Machtpolitik moralisch überhöht und rechtlich eingebettet erschien, geht sichtbar zu Ende. An ihre Stelle tritt eine offenere, macht- und geldgetriebene, eigennutzorientierte und konfrontativere Form geopolitischer Konkurrenz. In dieser neuen Realität muss Europa entscheiden, ob es Akteur bleiben oder zum Spielball werden will. Oder ist diese Umkehr bereits eingetreten?

Besonders fatal sind die langfristigen Folgen für den Klimaschutz. Militärische Eskalation, fossile Ressourcensicherung sowie ökonomische und geopolitische Machtspiele stehen in direktem Widerspruch zu globalen Klimazielen. Wenn Ölinteressen militärisch abgesichert und Emissionen aus Kriegen systematisch ausgeblendet werden, wird Klimapolitik zur leeren Rhetorik. Die USA zeigt zunehmend ihr wahres Gesicht und sendet mit ihrem Vorgehen ein klares Signal. Klimaschutz gilt nur, solange er nicht strategischen Interessen im Weg steht. Das ist eine verkehrte Richtung – ökologisch, politisch und moralisch.

Venezuela ist damit mehr als ein regionaler Konflikt. Es ist ein Warnsignal. Die USA zeigen ihr wahres Gesicht als Macht, die bereit ist, Recht, Bündnisse und Zukunftsfragen ihren Interessen unterzuordnen. Europa täte gut daran, dieses Signal ernst zu nehmen. Wer jetzt nicht aufwacht, wird sich in einer Welt wiederfinden, in der Regeln nur noch für die Schwächeren gelten – und in der selbst die Zukunft des Planeten zur Verhandlungsmasse geworden ist.

Entdecke mehr von David Steiner - SPÖ

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.