Die österreichische Neutralität, seit 1955 Kernstück der Außenpolitik, steht erneut zur Debatte. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat mit Andeutungen zu einer sicherheitspolitischen Neuausrichtung ein lange unangetastetes Tabu aufgebrochen. Jahrzehntelang galt die Neutralität als identitätsstiftendes Fundament der Zweiten Republik: Symbol für Souveränität, Friedenspolitik und internationale Vermittlerrolle. Sie wurde zur „Marke Österreich“ – verknüpft mit dem Bild einer Nation, die Brücken baut, statt militärisch aufzutreten. Der Vorstoß der Ministerin wirkt daher wie ein gezielter Tabubruch. Er rührt an einer politischen „heiligen Kuh“ und spaltet Parteien wie Bevölkerung. Internationale Partner verfolgen die Debatte aufmerksam. Kritiker befürchten innenpolitisch steigende Verteidigungsausgaben und eine Schwächung des Sozialstaates. Außenpolitisch warnen Gegner vor gefährlichen Provokationen, die Österreich eher in Konflikte hineinziehen, als Sicherheit zu schaffen. Damit stellt sich eine Grundsatzfrage: Ist Neutralität im 21. Jahrhundert noch Garant für Sicherheit – oder bloß ein nostalgisches Relikt?

Die Neutralität als sicherheitspolitisches Konzept

Die österreichische Neutralität wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, um das Land aus den geopolitischen Spannungen des Kalten Krieges herauszuhalten. Sie wurde 1955 im Staatsvertrag verankert. Dieser verpflichtet die Republik, keinem militärischen Bündnis beizutreten. Ebenso untersagt er militärische Einrichtungen fremder Staaten auf österreichischem Boden. Jahrzehntelang galt dieses Modell als Erfolgsrezept. Österreich konnte sich außenpolitisch profilieren und internationale Organisationen wie die UNO nach Wien holen. Zugleich entstand innenpolitisch das Bild eines unabhängigen, friedensstiftenden Landes.

Auszug aus dem Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs (Quelle: Wikimedia)

Diese Politik wurde nicht nur als Garant für Sicherheit und Unabhängigkeit verstanden, sondern auch als moralisches Kapital. „Neutralität“ wurde zum festen Bestandteil der nationalen Identität – eine Haltung, die Österreich international Reputation einbrachte, ohne dass es die hohen Kosten einer eigenständigen militärischen Stärke tragen musste. [Wiener Zeitung, 2022]

In jüngerer Zeit wird jedoch zunehmend hinterfragt, ob diese Neutralität in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage noch zeitgemäß ist. Kritiker weisen darauf hin, dass Österreich faktisch von einem Schutzschirm seiner NATO-Nachbarn profitiert, ohne selbst vergleichbare Verpflichtungen einzugehen. Sie verweisen zudem auf die Modernisierungslücken des Bundesheeres und argumentieren, dass Neutralität ohne ausreichende Verteidigungsfähigkeit zur Fiktion verkomme. [Wiener Zeitung, 2023]

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat diese Debatte jüngst befeuert. In einem Interview mit der Welt am Sonntag erklärte sie: „Klar ist: Neutralität allein schützt uns nicht“. Sie betonte, dass Österreichs Sicherheit nicht allein durch Neutralität gewährleistet sei. Erforderlich seien zudem Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit. Auch internationale Partnerschaften würden eine zentrale Rolle für die Sicherheit des Landes spielen. Damit stellt sie die Frage, ob Neutralität heute noch eine realistische Strategie sei. Oder ob sie längst ein bloßes Symbol ohne Substanz darstellt.

Die politische Dimension: Neutralität als Bühne

Genau hier setzt die Kritik an Meinl-Reisinger an. Während wissenschaftliche Stimmen seit Jahren mahnen, die Neutralitätsdebatte müsse breiter, faktenbasierter und inklusiver geführt werden, reduziert die Außenministerin sie auf einen schlagzeilenträchtigen Satz. Der Vorwurf liegt nahe: Es geht ihr weniger darum, Österreichs Sicherheitspolitik neu zu ordnen, sondern darum, sich selbst als mutige Tabubrecherin zu inszenieren. Denn die nüchterne Analyse spricht eine andere Sprache. Eine jüngst erschienene Studie der österreichischen Zeitschrift für Politikwissenschaft (2024) zeigt: Österreich wird international oft als sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer wahrgenommen. Doch ein NATO-Beitritt würde dieses Bild nicht korrigieren, sondern lediglich neue Abhängigkeiten und Verpflichtungen schaffen. Er würde Verteidigungsausgaben in Milliardenhöhe nach sich ziehen und Österreich im Ernstfall selbst in die Schusslinie bringen. [M. Senn 2024]

Meinl-Reisinger verschweigt diese Dimensionen. Sie blendet aus, dass Neutralität für die Bevölkerung nicht nur eine sicherheitspolitische Formel ist, sondern ein identitätsstiftender Wert – tief verankert im kollektiven Selbstverständnis. Wer diesen Wert frontal attackiert, riskiert nicht nur politische Polarisierung, sondern auch gesellschaftliche Entfremdung.

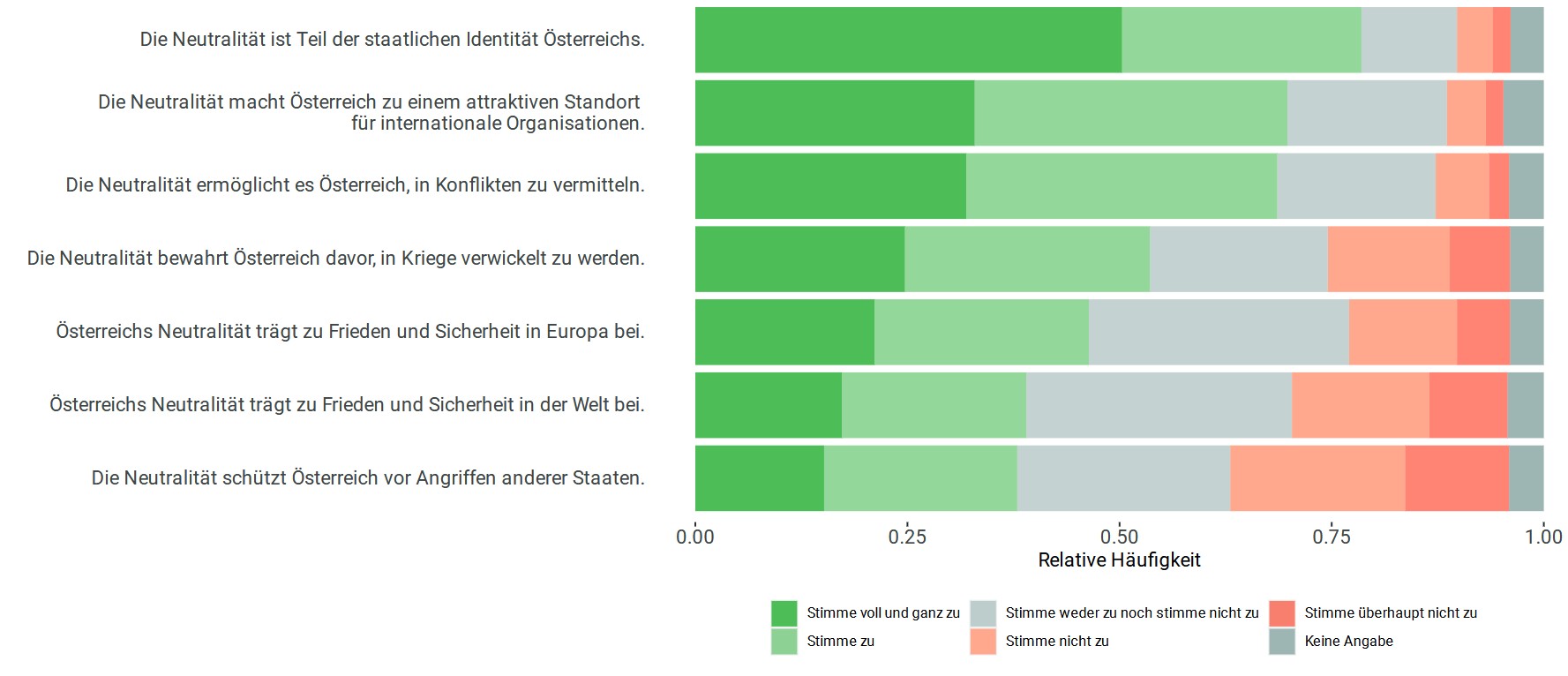

Auszug aus der Studie „Eine Debatte über Österreichs Neutralität: Warum sie notwendig ist und wie sie geführt werden sollte“ (Quelle: M. Senn 2024)

Ein weiterer Aspekt betrifft die politische Wirkungsebene. Einerseits richtet er sich an das heimische Publikum, das seit Jahrzehnten an der Neutralität als identitätsstiftendem Grundpfeiler festhält. Andererseits bleibt er auch in europäischen Hauptstädten nicht unbeachtet. Nach den jüngsten NATO-Beitritten Schwedens und Finnlands wird jede Bewegung eines weiteren neutralen Staates mit besonderem Interesse registriert. In diesem Umfeld kann eine pointierte Distanzierung von nationalen Tabus mehr bewirken als eine rein innenpolitische Debatte. Sie verschafft Sichtbarkeit, signalisiert Anschlussfähigkeit und verleiht einer politischen Akteurin ein Profil, das auch über Österreich hinaus Beachtung findet. Ob diese Dimension bewusst mitbedacht ist oder nicht – sie verleiht der aktuellen Debatte eine zusätzliche Brisanz.

Militärische Analyse der Neutralität

Die Frage nach Österreichs Neutralität lässt sich nicht nur politisch oder moralisch diskutieren, sie hat auch eine harte sicherheitspolitische Dimension. General Robert Brieger, ehemaliger Vorsitzender des EU-Militärausschusses, bringt es auf den Punkt:

„Sich gegen eine Bedrohung großen Umfangs selbstständig verteidigen zu können wäre eine Illusion.“ (Quelle: Kurier)

Österreich ist von NATO-Staaten umgeben, was faktisch eine Sicherheitsgarantie schafft – aber die Illusion, Neutralität könne ohne glaubhafte eigene Verteidigungsfähigkeit bestehen, hält er für gefährlich.

Brieger betont, dass Neutralität nur dann Bestand haben kann, wenn sie militärisch untermauert wird. Andernfalls verkomme sie zu einer politischen Fiktion. Das heißt: Österreich muss sein Bundesheer modernisieren, Resilienz gegen hybride Bedrohungen wie Cyberattacken oder Desinformation aufbauen und dennoch akzeptieren, dass ein umfassender Verteidigungsfall nur gemeinsam mit Partnern lösbar wäre. Seine Empfehlung: nicht blinder NATO-Beitritt, sondern eine stärkere europäische Verteidigungsarchitektur, in der Österreich einen angemessenen Beitrag leistet. Diese militärische Einschätzung verweist zugleich auf eine strategische Realität: Österreich verfügt über begrenzte militärische Ressourcen, die im Ernstfall nur bedingt einsetzbar wären. Experten betonen, dass die Neutralität dem Land Spielraum gibt, flexibel zwischen unterschiedlichen internationalen Partnern zu agieren, ohne unmittelbar in Konflikte hineingezogen zu werden. Ein Beitritt zur NATO würde diesen Handlungsspielraum einschränken und Österreich an die militärischen Verpflichtungen des Bündnisses binden, die weit über die Landesverteidigung hinausgehen. [AIES, 2023]

Darüber hinaus erlaubt die Neutralität eine besondere Rolle innerhalb der EU und internationaler Organisationen. Österreich kann als Vermittler auftreten, bei Krisen vermitteln und humanitäre Initiativen unterstützen – Aufgaben, die oft gerade dann gefragt sind, wenn Mitgliedsstaaten strikt auf Bündnislogik setzen. [Janik, 2024] Neutralität ist daher nicht nur ein Schutzmechanismus, sondern auch ein strategisches Instrument. Sie ermöglicht Österreich, die eigenen Sicherheitsinteressen zu wahren, während gleichzeitig außenpolitische Flexibilität und internationale Glaubwürdigkeit erhalten bleiben. Jede Debatte über einen NATO-Beitritt müsste daher nicht nur Kosten und Risiken berücksichtigen, sondern auch die subtilen Vorteile, die das neutrale Status quo bietet. Damit ergibt sich eine klare Schlussfolgerung: Wer Neutralität aufgibt, ohne eine glaubhafte militärische Alternative aufzuzeigen, riskiert nicht nur sicherheitspolitische Abhängigkeiten und höhere Kosten, sondern auch eine Entfremdung zwischen Bevölkerung und Politik. Brieger wie auch die wissenschaftliche Analyse mahnen daher dasselbe: Österreich muss seine Verteidigungsfähigkeit ernsthaft stärken – aber die NATO ist dafür nicht zwangsläufig die richtige Antwort.

Vergleich mit der Schweiz: Neutralität mit Substanz

Die militärische Analyse zeigt, wie brüchig Österreichs Neutralität ohne glaubhafte Verteidigungsfähigkeit ist. Ein Vergleich mit der Schweiz macht diesen Kontrast besonders deutlich. Während Österreich seit Jahrzehnten sein Bundesheer ausbluten ließ, hat die Schweiz auf ein Hybridmodell gesetzt: eine hochgerüstete Milizarmee, verankert in der allgemeinen Wehrpflicht, flankiert von modernster Technologie und einem klaren Auftrag, das Land im Ernstfall selbst zu verteidigen. Das Ergebnis: Die Schweiz kann ihre Neutralität nicht nur deklarieren, sie kann sie auch verteidigen. [vtg.ch] Neutralität in der Schweiz ist damit weit mehr als Symbolik. Sie ist eine durch militärische Souveränität gestützte Doktrin. [eda.ch] Österreich hingegen präsentiert ein Paradox: Es reklamiert Neutralität als Kernstück der Identität, ohne die notwendigen Strukturen vorzuhalten, um diese im Ernstfall durchzusetzen. Die Schweiz signalisiert: Wer Neutralität ernst meint, muss sie mit eigener Stärke unterlegen.

Noch größer wird der Unterschied auf der Ebene der Außenpolitik. Während die Schweiz in internationalen Konflikten streng darauf achtet, keine Schlagseite zu entwickeln, lässt Österreich aktuell immer wieder Zweifel an seiner Zurückhaltung aufkommen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger positioniert Österreich im Nahostkonflikt oder in der Ukraine mit klaren Stellungnahmen, die de facto eine Parteinahme darstellen. Die Schweiz hingegen wahrt Zurückhaltung, gerade um ihre Rolle als glaubwürdiger Vermittler nicht zu gefährden. Sie setzt auf stille Diplomatie statt auf mediale Aufmerksamkeit – und behält damit internationale Reputation. Das Bild ist eindeutig: Während die Schweiz ihre Neutralität militärisch wie politisch absichert, riskiert Österreich, sie zu einer leeren Formel verkommen zu lassen. Die eine Nation verbindet Neutralität mit Wehrfähigkeit und außenpolitischer Ausgewogenheit. Die andere schwächt ihre Armee, bindet sich an Schlagzeilen und verlässt sich auf das Sicherheitsnetz anderer. Für Österreich drängt sich daher eine bittere Frage auf: Will man Neutralität wirklich leben – oder sie weiterhin rhetorisch beschwören, während die Realität immer weiter davon abrückt?

Sicherheit als „Einkaufsgut“? Die NATO-Illusion

Noch deutlicher wird die Schieflage bei der Frage eines möglichen NATO-Beitritts. Jahrzehntelang hat Österreich seine Streitkräfte systematisch ausgedünnt. Ausrüstung, Personal und Strukturen wurden auf Sparflamme gefahren. Anstatt die eigene Verteidigungsfähigkeit ernsthaft auszubauen, setzt man nun auf einen „schnellen Kauf“ von Sicherheit – indem man sich an das größte Militärbündnis der Welt hängt. Doch Sicherheit ist kein Produkt, das man im Klub erwerben kann. [parlament.gv.at]

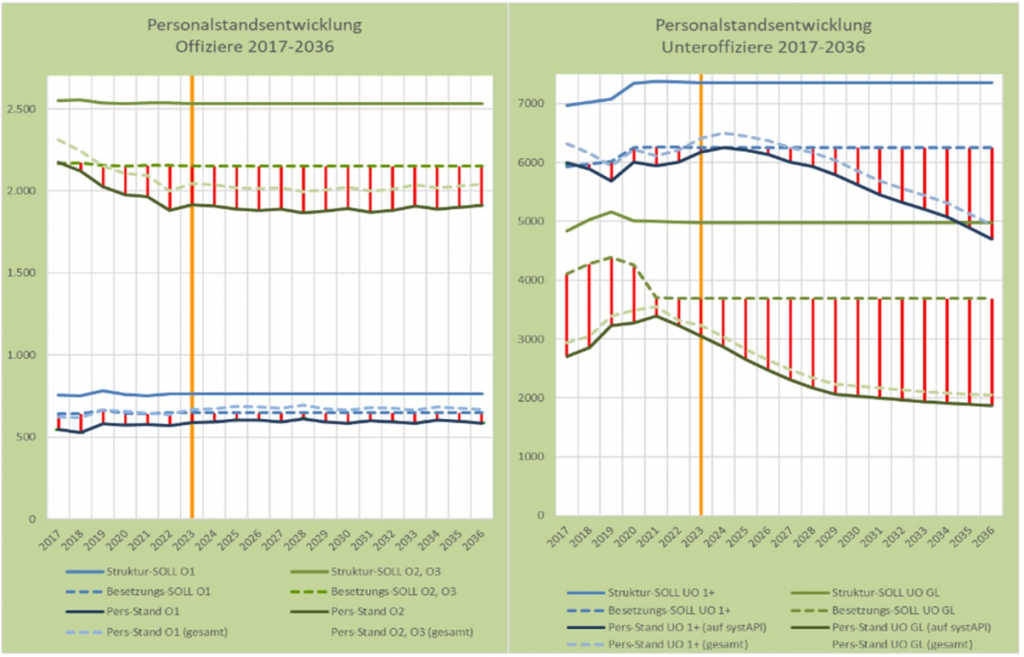

Prognose Personalstandentwicklung Offiziere und Unteroffiziere 2017-2036 (Quelle: Landesverteidigungsbericht 2023)

Das Problem liegt auf der Hand: Ein Land, das militärisch kaum in der Lage ist, sich selbst zu schützen, macht sich im Bündnis nicht stärker, sondern verwundbarer. Ein Rechnungshofbericht von 2023 zeigt: 64 % der Fahrzeuge in der 4. Panzergrenadierbrigade sind nicht feldverwendbar, unter anderem wegen veralteter Ausrüstung und fehlender Ersatzteile. [rechnungshof.gv.at] Österreich stellt sich freiwillig ins Schaufenster globaler Rivalitäten – sichtbar, aber weiterhin wehrlos. Neutral oder nicht, die militärische Realität bleibt dieselbe: Schutz ist ausgelagert, Abhängigkeit wächst. Und genau das macht Österreich zum attraktiven Ziel, nicht zum sichereren Staat.

Die historische Erfahrung mahnt zur Vorsicht. Zwei Weltkriege haben gezeigt, wie fatal es sein kann, wenn Österreich sich fremden Mächten und Konfliktlogiken ausliefert. Die „immerwährende Neutralität“ war 1955 nicht zufällig gewählt, sondern eine bewusste Lehre aus den Verwüstungen des 20. Jahrhunderts. Und nun, kaum acht Jahrzehnte später, diskutiert man in Wien ernsthaft, dieses Fundament zugunsten einer Allianz aufzugeben, deren Führungsmacht – die USA – innenpolitisch unberechenbarer denn je wirkt. Ein erratischer Präsident in Washington genügt, um Bündnisgarantien brüchig erscheinen zu lassen. Wo liegt also die Sicherheit für einen Staat, der sich selbst nicht verteidigen kann?

Die Alternative wäre naheliegend: Österreich sollte seine knappen Ressourcen in den Aufbau eigener Resilienz stecken – nicht in symbolische Beitritte. Neutralität heißt nicht Passivität, sondern kluge Selbstbehauptung. Wer sich als Vermittler in Konflikten profiliert, wer aktiv für Frieden sorgt, sichert Stabilität und Wohlstand nachhaltiger als jeder gekaufte Bündnisschutz. Neutralität bleibt damit kein nostalgisches Relikt, sondern könnte gerade in einer multipolaren, polarisierten Welt ein strategisches Kapital sein. Doch nur, wenn man den Mut hat, sie auch wirklich zu leben.

Globale sicherheitspolitische Entwicklungen: Brennpunkte wie Vorboten

Doch die internationale Bühne wird zunehmend unübersichtlicher. Die jüngsten Konflikte zeigen: Bündnisse und Militärpakte sind kein Garant für Frieden, sondern oft Katalysatoren für Eskalation. Der Fall der Ukraine ist exemplarisch. Die schrittweise Annäherung an die NATO, ursprünglich als Schutz gegen äußere Aggression gedacht, hat den Konflikt verschärft, statt ihn einzudämmen. Das Land ist heute Schauplatz eines Krieges, der nicht nur unzählige Menschenleben fordert, sondern auch Europa wirtschaftlich belastet, humanitäre Not verschärft und wichtige politische Agenden wie Klimaschutz aus dem Blickfeld verdrängt. [Council on Foreign Relations, 2025]

Parallel dazu erschüttern neue Entwicklungen im Nahen Osten die regionale Sicherheitsordnung. Im September 2025 führte Israel einen Luftangriff auf die katarische Hauptstadt Doha durch, bei dem sechs Menschen getötet wurden. Dieser Angriff, der als Versuch Israels interpretiert wird, die Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas zu sabotieren, hat die ohnehin angespannte Sicherheitslage in der Golfregion weiter verschärft. [Aljazeera, 2025]

Israelischer Luftangriff in Katar im September 2025 (Quelle: Standard.at)

In Reaktion auf diesen Vorfall haben Saudi-Arabien und Pakistan am 17. September 2025 ein umfassendes Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Dieses besagt, dass ein Angriff auf eines der beiden Länder als Angriff auf beide betrachtet wird. Das sogenannte „Strategic Mutual Defense Agreement“ stellt einen bedeutenden Wandel in der sicherheitspolitischen Ausrichtung beider Staaten dar und könnte weitreichende Folgen für die regionale Stabilität haben. [APNews, 2025]

Für Österreich stellt sich die Frage, welche Lehren aus diesen internationalen Entwicklungen gezogen werden können. Die Erfahrungen der Ukraine und die aktuellen Spannungen im Nahen Osten zeigen, dass militärische Allianzen nicht immer die erhoffte Sicherheit bringen, sondern auch neue Konflikte und Eskalationen hervorrufen können. Sie verdeutlichen zudem, dass Sicherheitspolitik nicht nur auf militärischen Allianzen basieren sollte, sondern auch auf diplomatischem Geschick, regionaler Zusammenarbeit und der Bereitschaft, in Konflikten als Vermittler aufzutreten. Österreich könnte hier eine Vorreiterrolle einnehmen und zeigen, dass Neutralität nicht Isolation bedeutet, sondern eine aktive und verantwortungsbewusste Außenpolitik ermöglicht.

Österreichs Neutralität: Ein strategisches Kapital für die Zukunft

Während die internationale Gemeinschaft zunehmend die Rolle neutraler Staaten in globalen Konflikten hinterfragt, bietet Österreichs Neutralität nach wie vor einzigartige Chancen. Die Neutralität Österreichs hat dem Land nicht nur internationale Reputation eingebracht, sondern auch praktische Vorteile verschafft. Wien wurde als Sitz internationaler Organisationen wie der OSZE und der Vereinten Nationen gewählt, was dem Land Einfluss und Sichtbarkeit auf der globalen Bühne verschaffte. [F. Cede, 2024]

Diese Rolle als neutraler Vermittler hat Österreich in der Vergangenheit ermöglicht, als „ehrlicher Makler“ in Konflikten aufzutreten und somit zur Stabilität in verschiedenen Regionen beizutragen. Österreich ist seit den beiden Weltkriegen keine Großmacht mehr, auch wenn manche politische Akteure diese Tatsache noch nicht vollständig verstanden oder akzeptiert haben. Es wäre daher wenig sinnvoll, sich unnötig mit Staaten zu messen, mit denen man sich objektiv nicht vergleichen kann. Vielmehr sollte Österreich diesen Umstand anerkennen und die eigene Rolle konsequent auf Neutralität ausrichten – militärisch eigenständig, außenpolitisch vermittelnd und nicht auf die Seite anderer Mächte schlagend. Die aktuelle außenpolitische Debatte in Österreich, insbesondere die Äußerungen von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zur Neutralität, wirft Fragen auf. Während die Diskussion über die Zukunft der Neutralität zweifellos wichtig ist, besteht die Gefahr, dass sie eher als Karriereschritt inszeniert wird, statt auf einer fundierten Analyse der sicherheitspolitischen Realitäten und der langfristigen Interessen des Landes zu basieren.

Österreich sollte sich darauf besinnen, dass Neutralität nicht nur ein politisches Konzept ist, sondern ein strategisches Kapital, das dem Land ermöglicht, als Vermittler in internationalen Konflikten aufzutreten. Anstatt sich in militärische Allianzen zu begeben, sollte Österreich seine Rolle als neutraler Akteur stärken und aktiv zur Förderung des Friedens und der Stabilität in der Welt beitragen. Die Neutralität Österreichs ist kein Relikt der Vergangenheit, sondern ein lebendiges Prinzip, das dem Land ermöglicht, in einer komplexen und oft polarisierten Welt eine einzigartige und wertvolle Rolle zu spielen. Es liegt an der österreichischen Politik, diese Rolle verantwortungsvoll wahrzunehmen und die Neutralität als strategisches Instrument für eine aktive und verantwortungsbewusste Außenpolitik zu nutzen.

Entdecke mehr von David Steiner - SPÖ

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.