Was haben die Klimakrise und der Ukraine-Konflikt gemeinsam?

Beides sind Krisen ohne absehbares Ende und beide bedrohen nicht nur Menschenleben, sondern auch globale Stabilität und unsere Zukunft auf diesem Planeten. Während sich die Erderwärmung zuspitzt, zerstört der Krieg in der Ukraine weiterhin Lebensgrundlagen, Gesellschaften und internationale Ordnungen.

Vor einigen Monaten sprach ich mit Petra „Penny“ Bayr, Nationalratsabgeordnete der SPÖ. Sie engagiert sich seit Jahren in der humanitären Hilfe ebenso wie im Klimaschutz, zwei Bereiche, die heute enger zusammenhängen als je zuvor. Denn Ressourcenknappheit, Umweltzerstörung und soziale Ungleichheit verschärfen Konflikte, gleichzeitig vernichten Kriege Lebensräume, Infrastruktur und Perspektiven für nachhaltige Entwicklung. Diese Wechselwirkung von Konflikt und Klimakrise zeigt sich besonders deutlich in der Ukraine. Wer heute über Frieden spricht, darf dabei nicht nur Waffenstillstände oder geopolitische Interessen im Blick haben, sondern muss auch die humanitären und ökologischen Folgen einbeziehen. Es geht nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Solidarität und Zukunftsfähigkeit.

Eindrücke aus der Ukraine

Im April 2025 besuchte eine österreichische Delegation die Ukraine. Darunter auch Penny Bayr, die sich im Ukraine-Roundtable intensiv mit Flucht, Wiederaufbau und internationaler Solidarität auseinandersetzt. Ziel war es, ein aktuelles Bild vor Ort zu gewinnen und den Austausch mit ukrainischen Institutionen zu vertiefen.

Abbildung 1 : Die österreichische Delegation des Ukraine-Roundtables im Parlament in Kyjiw: David Stögmüller (Grüne), Vorsitzender des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefantschuk (Parlamentspräsident), Petra Bayr (SPÖ), Henrike Brandstötter (Neos) und Andreas Minnich (ÖVP) – Quelle: Der Standard

Die Lage vor Ort zeigt ein Land im Ausnahmezustand, das dennoch nach vorne blickt. Die Ukraine reformiert ihre Rekrutierungspolitik: Das Mindestalter für Wehrdienst wurde von 27 auf 25 gesenkt. Statt einer massiven Mobilisierung setzt Kiew verstärkt auf Freiwillige zwischen 18 und 24 Jahren, mit verbesserten Bedingungen, wie höherer Bezahlung und Ausbildungsangeboten. So sollen motivierte, gut ausgebildete Kräfte gewonnen werden, ohne die jüngste Generation zwangsweise einzubeziehen.

Gleichzeitig investiert die Ukraine massiv in Bildung und Jugendarbeit, etwa in Charkiw, wo 70 % der Schulen zerstört sind. Der Wiederaufbau konzentriert sich auf sichere Schulgebäude, besonders nahe der russischen Grenze. Diese Maßnahmen signalisieren: Trotz Krieg bleibt der Blick auf eine zivilgesellschaftliche Erneuerung gerichtet.

Parallel dazu sondiert die ukrainische Führung diplomatische Wege. Präsident Selenskyj sprach sich kürzlich für eine verlängerte Waffenruhe aus, um strategischen Spielraum zu gewinnen. Doch echte Friedensverhandlungen sind noch fern. Penny Bayr unterstreicht, dass diese nur mit allen Konfliktparteien und europäischer Einbeziehung möglich sind. Die internationale Solidarität steht jedoch unter Druck, vor allem wegen des unsicheren politischen Klimas in den USA unter der Trump-Regierung. Nationale Eigeninteressen erschweren humanitäre Hilfe, obwohl sie dringend gebraucht wird.

Zaghafte diplomatische Öffnung: Istanbul als Hoffnung

Im Mai 2025 zeichnete sich erstmals seit längerem eine vorsichtige diplomatische Annäherung zwischen der Ukraine und Russland ab. Nach informellen Gesprächen in Oman verständigten sich beide Seiten darauf, eine Verhandlungsrunde in Istanbul abzuhalten. Unter Vermittlung der Türkei und mit Beobachtung von UN-Diplomaten suchten die Vertreter beider Länder ein informelles Format, das es ermöglichen soll, den Dialog wieder aufzunehmen, ohne den vollen Umfang eines offiziellen Friedensprozesses zu eröffnen.

Abbildung 2: Die ukrainische und russische Delegation an getrennten Tischen im Istanbuler Ciragan-Palast – Quelle: tagesschau.de

Im Mittelpunkt standen pragmatische und humanitäre Themen: ein begrenzter Gefangenenaustausch, temporäre Waffenruhen zu Feiertagen sowie die Einrichtung sicherer humanitärer Korridore, damit Zivilisten in den Konfliktgebieten besser geschützt werden können. Die Stimmung während der Gespräche war vorsichtig, doch offen für weitere Fortschritte, ein zaghafter Hoffnungsschimmer nach Jahren des erbitterten Krieges.

Diese Schritte sind von entscheidender Bedeutung, weil sie einen ersten, vorsichtigen Bruch mit dem bisherigen Stillstand markieren. Jeder kleine Fortschritt bei den Verhandlungen kann Leben retten, da Waffenruhen den zivilen Opfern zumindest kurzfristig Erleichterung bringen. Zudem schaffen sie das nötige Vertrauen, um komplexere politische Gespräche zu ermöglichen, die langfristig eine Beendigung des Konflikts herbeiführen könnten. Ohne diese diplomatischen Kanäle droht die Eskalation weiter, was tagtäglich zu weiteren Toten, Zerstörung und humanitärem Leid führt.

Der Krieg hat bereits enorme Verluste auf beiden Seiten verursacht, jeden Tag sterben und leiden Hunderte von Menschen. Gerade deshalb ist es so wichtig, die zarten Verhandlungssignale nicht zu untergraben, sondern zu stärken, damit die Chance auf Frieden nicht verlorengeht.

Humanitäre Hilfe am Limit: Wenn Solidarität erlahmt

Während erste Gespräche über eine Waffenruhe in Istanbul Hoffnung auf einen möglichen Dialog weckten, zeigt die Realität in der Ukraine ein ganz anderes Bild: Die humanitäre Notlage verschärft sich. Und das ausgerechnet jetzt, wo diplomatische Schritte Unterstützung bräuchten. Denn Vertrauen entsteht nicht nur am Verhandlungstisch, es entsteht dort, wo Menschen Hilfe erfahren, und Überleben gesichert wird. Internationale Hilfsorganisationen schlagen Alarm: Die finanzielle Unterstützung für die Ukraine nimmt dramatisch ab, trotz gleichbleibend hoher Notlage in vielen Regionen.

Ein wesentlicher Grund hierfür sind massive Kürzungen seitens der USA. Im Frühjahr 2025 veranlasste die Trump-Regierung eine Überprüfung und Aussetzung von bis zu 83 % der USAID-Programme weltweit, darunter auch Projekte in der Ukraine. Die UN-Hochkommissarin für Flüchtlinge (UNHCR) berichtete, dass aufgrund dieser Kürzungen weniger Mittel für Notunterkünfte, psychosoziale Betreuung und Bargeldhilfe zur Verfügung stehen und nun nur noch ein Viertel des benötigten Budgets erreicht wird, obwohl 8,2 Mio. Menschen in der Ukraine auf Hilfe angewiesen sind.

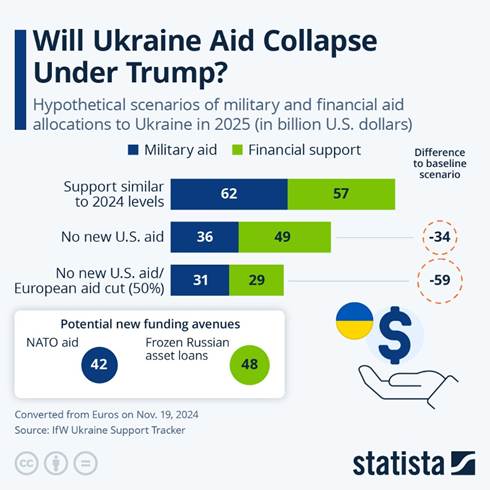

Abbildung 3: Dreier-Szenario-Vergleich – Baseline mit rund 119 Mrd $, dann Abfall auf 85 Mrd $ bei vollem US‑Abzug, und potenziell nur 55 Mrd $, wenn auch Europa deutlich kürzt – Quelle: Statista

In Folge wurden Projekte zur Reparatur von Unterkünften, medizinische Basisversorgung, Wasser‑ und Sanitärversorgung sowie die psychologische Betreuung von Tausenden Kindern entlang der Frontlinie gestoppt oder stark eingeschränkt. Insgesamt wurden allein durch das Aussetzen amerikanischer Gelder die Hilfen für rund 1,4 Mio. Menschen in der Ukraine direkt beeinträchtigt.

Auch UN-Organisationen und Nichtregierungsorganisationen berichteten von dramatischen Einschnitten: So wurden Gesundheitsdienste für 300.000 Menschen an der Front eingestellt, psychologische Betreuung für 87.000 Kinder gestrichen und Bargeldhilfen für über 700.000 Menschen beendet.

Diese Entwicklung ist besonders alarmierend, weil humanitäre Hilfe oft die erste Rettungsleine für Menschen in Kriegsgebieten darstellt. Wenn diese wegbricht, verstärkt sich das Leid, und die Stabilität vor Ort verschlechtert sich weiter. Auch Österreich ist davon nicht ausgenommen: Die nationalen Mittel für internationale humanitäre Hilfe wurden zuletzt drastisch gekürzt, was sich direkt auf die Unterstützungsfähigkeit im Ausland auswirkt. Diese Entwicklung konterkariert nicht nur die politischen Bemühungen um Stabilität, sie ist auch ein moralisches Alarmzeichen. Solidarität darf nicht nur wirtschaftlich oder strategisch gedacht werden, sie muss auch humanitäre Verantwortung einschließen.

Klimakrise und Krieg: Eine doppelte Bedrohung

Doch nicht nur die Versorgung der Menschen steht auf dem Spiel. Der Krieg richtet auch langfristige ökologische Schäden an, die ganze Landstriche unbewohnbar machen. Was im Moment vielleicht zweitrangig erscheint, ist in Wahrheit eine zweite Katastrophe, eine, die im Schatten des Krieges heranwächst und ganze Generationen betreffen wird.

Die aktuelle Situation in der Ukraine zeigt in aller Deutlichkeit, wie eng humanitäre Krisen, geopolitische Konflikte und ökologische Herausforderungen miteinander verwoben sind. Kriege zerstören nicht nur Lebensgrundlagen, sondern auch empfindliche Ökosysteme. Durch Luftangriffe, Panzerbewegungen, Brände und gezielte Sabotage werden Böden verseucht, Flüsse verschmutzt, Wälder abgebrannt und kritische Infrastruktur vernichtet. Der ökologische Fußabdruck des Krieges ist enorm. Studien zufolge verursachten die Kampfhandlungen in der Ukraine allein in den ersten 18 Monaten etwa 77 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Bis Anfang 2025 stiegen die Schätzungen auf rund 230 Millionen Tonnen, das entspricht mehr als dem jährlichen Ausstoß von Ländern wie Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei zusammen.

Auch die gezielte Zerstörung wie etwa beim Kachowka-Staudamm hatte massive Folgen. Millionen Liter verschmutzten Wassers verseuchten landwirtschaftliche Flächen, über 55.000 Hektar Ackerland wurden dauerhaft beschädigt. Über drei Millionen Hektar Wald gelten laut ukrainischen Umweltorganisationen mittlerweile als ökologisch stark geschädigt, darunter auch geschützte Nationalparks. Gleichzeitig gehen fruchtbare Schwarzerdeböden durch Explosionen und Schwermetalle unwiederbringlich verloren, mit dramatischen Folgen für die Ernährungssicherheit im Land.

Abbildung 4: Überflutung nach Dammbruch: Der Einsturz des Kachowka-Staudamms hinterlässt massive Umwelt- und Menschenschäden – Quelle: aljazeera.com

Doch der Zusammenhang zwischen Krieg und Klima geht noch weiter. Denn auch die Klimakrise wirkt sich massiv auf Konfliktregionen aus. In Teilen der Ukraine häufen sich extreme Wetterereignisse wie Dürreperioden, Starkregen oder ungewöhnliche Hitzephasen, die die Ernten bedrohen, Wasserressourcen verknappen und die Resilienz der Bevölkerung schwächen. Besonders betroffen sind ländliche Regionen, in denen Menschen auf Subsistenzwirtschaft angewiesen sind, aber aufgrund der Kriegsfolgen kaum noch Zugang zu Ressourcen oder funktionierender Infrastruktur haben. Die Klimakrise verschärft also bestehende soziale Verwundbarkeiten und erhöht den Druck auf internationale Hilfssysteme, die ohnehin an ihre Grenzen stoßen. Wer heute humanitäre Hilfe leisten will, muss deshalb auch die ökologische Dimension mitdenken. Ohne Klimaschutz gibt es keine langfristige Stabilität. Und ohne Frieden keine wirksame Klimapolitik.

Ein Wiederaufbau, der mehr will: sozial, nachhaltig, öffentlich

Genau an diesem Punkt setzen jene Initiativen an, die humanitäres Engagement mit dem Blick auf nachhaltige Entwicklung verbinden, wie es Penny Bayr seit Jahren unterstützt. Ihr Zugang ist klar: Es geht nicht nur darum, kurzfristig Not zu lindern, sondern auch darum, langfristig Perspektiven zu schaffen.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist das Social Real Estate Development (S.R.E.D.)-Projekt der Wiener Agentur ThinkYellow GmbH, das in Kooperation mit ukrainischen Behörden, der Zivilgesellschaft und internationalen Partnern realisiert wird. Ziel des Projekts ist es, leistbaren, inklusiven und ökologisch nachhaltigen Wohnraum in mehreren Regionen der Ukraine zu schaffen – unter anderem in Transkarpatien, Odessa, Kiew und Poltawa. Herzstück ist ein geplantes Werk zur modularen Wohnbauproduktion nahe Kiew, das in Zusammenarbeit mit der Capital Bay Group und der japanischen Daiwa House Group entsteht. Die Bauweise ist schnell, energieeffizient und zukunftsorientiert – ein Schlüssel für akuten Wohnbedarf ebenso wie für langfristige Entwicklung.

Besonders bemerkenswert: Alle Bauflächen bleiben in öffentlicher Hand. Damit sollen Bodenspekulation verhindert und soziale Infrastruktur langfristig gesichert werden – ein klares Bekenntnis zu nachhaltiger Stadtentwicklung nach europäischen Standards. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 772 Millionen Euro, Baustart könnte innerhalb von sechs Monaten erfolgen. Neben Wohnraum sollen auch Schulen, Gesundheitseinrichtungen und öffentliche Räume entstehen.

Damit verbindet das Projekt kurzfristige Hilfe mit langfristiger Perspektive – und zeigt, wie Wiederaufbau, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen können.

Rückschlag für das fragile Vertrauen

In diesem doppelten Ausnahmezustand, zwischen Krieg und Klima, ist jede noch so kleine diplomatische Öffnung ein Hoffnungsschimmer. Doch diese Hoffnung bleibt fragil. Gerade als sich im Mai erste vorsichtige Gesprächsformate zwischen Kiew und Moskau unter internationaler Vermittlung abzeichneten, kam es im Juni zu einem herben Rückschlag. Nur einen Tag vor der nächsten Verhandlungsrunde in Istanbul kam es zu Angriffen auf Eisenbahnlinien in Russland, bei denen sieben Zivilisten ums Leben kamen. Diese Vorfälle, die von Kiew zumindest indirekt anerkannt wurden, haben das ohnehin fragile Vertrauensverhältnis zwischen den Konfliktparteien wieder stark belastet.

Gerade für die Ukraine ist diese Dynamik besonders gefährlich. Denn in der harten Logik dieses Krieges darf sie sich keine diplomatischen Fehler erlauben – schlicht, weil die strukturellen Bedingungen maximal ungerecht sind: Die Ukraine befindet sich in der Defensive, sie verliert Tag für Tag Territorium, ihre humanitären Reserven sind erschöpft, und die ökologische Zerstörung verschärft die Lage zusätzlich, weil sie zugleich massiv und unumkehrbar ist. Mit jedem weiteren Kriegstag schrumpft der Spielraum, den sie in möglichen Verhandlungen einbringen kann. Ihre Verhandlungsmasse erodiert buchstäblich – militärisch, politisch, ökonomisch und ökologisch.

Deshalb wiegt jede vertane Gelegenheit schwerer. Deshalb ist jede diplomatische Geste, jede Waffenruhe, jeder Austausch ein potenzieller Anker, der nicht leichtfertig gekappt werden darf. Wer heute noch glaubt, aus einer Position der Stärke auf eine spätere, „günstigere“ Verhandlungslage warten zu können, unterschätzt die Dynamik dieses Konflikts – und riskiert, dass am Ende keine echten Optionen mehr bleiben.

Der Krieg in der Ukraine ist längst mehr als ein militärischer Konflikt. Er ist eine humanitäre Katastrophe, ein diplomatischer Stresstest und ein ökologischer Brandbeschleuniger zugleich. Jeder weitere Tag, an dem keine politische Lösung gefunden wird, kostet nicht nur Menschenleben, sondern auch Zukunft, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Die zarten Ansätze für Verhandlungen, wie zuletzt in Istanbul, dürfen daher nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Sie sind das fragile Fundament, auf dem sich Perspektiven für Wiederaufbau, Sicherheit und auch eine klimagerechtere Zukunft aufbauen lassen. Wer Frieden will, muss heute entschlossen dafür arbeiten, mit politischem Weitblick, diplomatischem Fingerspitzengefühl und echter internationaler Solidarität. Denn nur in einem befriedeten Europa können wir die großen Herausforderungen unserer Zeit wirklich angehen.

Entdecke mehr von David Steiner - SPÖ

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.